清水建設「建築事業立て直し」を託された次期社長 利益率改善のカギは「受注時採算の確保」

背景には、ゼネコン各社が東京五輪後の案件不足を懸念し、激しい受注競争を繰り広げたことがある。

とくに大型案件を逃すと売り上げが落ち込むことから、厳しい採算でも受注したケースがある。また、大型な工事ほど受注から施工、竣工までの期間が長くなり、建設資材や労務費上昇の影響を受けやすい。これも利益率の低下につながった。

清水建設は近年、超高層ビルを相次いで受注している。日本一の高さ約330mで2023年11月に開業した「麻布台ヒルズ(森JPタワー)」もその一つだ。注目案件だけに受注時の採算はかなり厳しかったとみられている。

高さ約385mの「Torch Tower(トーチタワー)」も受注しており、2028年3月に竣工を予定する。「日本で一番高い建物を建てさせていただいて、今はトーチタワーに挑戦している。前回の経験をきちんとフィードバックして、いろいろな問題やリスクを潰したうえで取り組んでいる」(新村氏)。

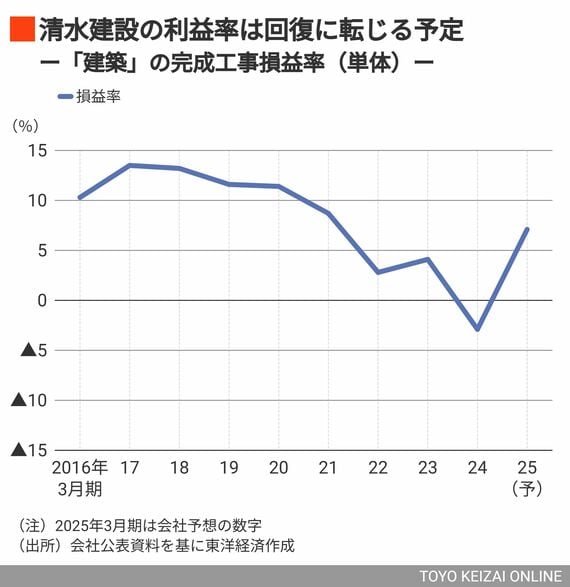

建築事業は回復傾向へ

受注時採算の確保に注力するなどし、主力の建築事業は回復傾向にある。2025年3月期の建築の完成工事損益率(単体)は7.1%を予想しており、前期(マイナス2.9%)を底に改善していることがわかる。

受注について新村氏は「建設工事物価がこの調子で上がると、来年着工時には(建設費が)15%、20%ぐらい上がるという話をすると、『なんだ清水は』という話も実はある」と明かす。

そのような状況で「なかなか理解してもらえないこともあるが、受注時の条件というのはコストだけでなく、工期も含めてきちんとやれることをお客様に伝えるのがスタート地点で大事なこと」と強調する。

昨年には、採算確保に対する清水建設の姿勢がうかがえる出来事もあった。野村不動産などによる「中野サンプラザ」跡地の再開発案件においてのことだ。工事費高騰などの影響で想定工事額が900億円超上振れるとして、施行認可申請が取り下げられた。

工事の見積もりを出した清水建設に対して、大手ゼネコン幹部からは「デベロッパーとの関係は大丈夫なのか」と心配する声も上がる。建設費の高騰が引き続き見込まれる中、採算確保に向けた交渉で理解を求めることが一層重要になる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら