プラットフォームは、前作「205」からのキャリーオーバーであり、直列4気筒エンジンを横置きした前輪駆動というパワーユニットも近いことを考えると、デザインによるところが大きいだろう。

それまでのプジョーは、イタリアの名門カロッツェリア「ピニンファリーナ」にデザインを依頼していた。クーペやカブリオレについては、ボディの製作もピニンファリーナが担当していた。

しかし、206はその慣例を打ち破り、社内デザインスタジオがフォルムを描いた。筆者を含めて、以前からプジョーを見てきたユーザーは、この変化に戸惑ったが、多くの人は好意的に受け入れたようだ。

これは同じPSAグループに属していたシトロエンが、ひと足先にデビューさせた「BX」と似ている。

シトロエンの場合は逆に、それまでが社内デザインだったのに対し、PSAグループ入りに際して、やはりイタリアのカロッツェリアであるベルトーネに依頼した。伝統的なシトロエンフリークは複雑な反応を示したが、結果的には大ヒットした。

熱心なマニアと一般ユーザーの意識の違いを教えられるエピソードだが、シトロエンもプジョーも、しっかりユーザーの嗜好を理解していたのだろう。

CCにSW…多彩なバリエーション

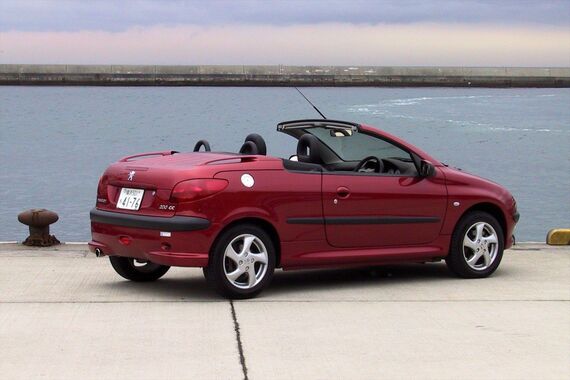

206は、魅力的なバリエーションも人気を後押しした。代表格と言えるのが、リトラクタブルハードトップを備えた「206CC」だ。

プジョーはもともと、1930年代にこの機構をいち早く取り入れていたが、そのときは屋根部分をそのままトランクに格納していたのに対し、206CCでは2つ折りとすることで、コンパクトなボディのままこのアクションを実現。

トランクリッドにラゲッジキャリア風の処理を施すなど、フランスらしい粋な造形のおかげで、2ドアのパーソナルカーとしてはかなりの数を送り出すことに成功した。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら