この記述自体は誤っているものではない。だが、こうして平均値をもとに観察することには問題がある。

ここで1つ、たとえ話をしよう。あなたは、中小企業の社長だ。従業員は5人。Aさんは毎日遅くまで働いていて、月の残業が80時間という過労死ラインに達している。ほかの4人の残業時間はそれぞれ月10時間だ。平均すると、(80+10×4)÷5=24で、「残業は月24時間程度、1日1時間くらいなので、うちはホワイトな職場だ」と胸をはって言えるだろうか?

Aさんが過労で倒れてしまうかもしれない中、事態は楽観視できないと考えるのが社長の考えとしては自然だし、妥当だろう。つまり、平均値だけ見るのではなく、しんどい人やつらい思いをしている人の状況を重視しなければ、健康経営とは言えない。

こんな小学生にでもわかるような理屈を、中教審・文科省は無視している。しかも自分たちが実施した勤務実態調査のデータもあるのに、わざわざ教員統計調査のほうをもってきて記述している。

なぜ、小学校教員の担当授業数は多いのか?

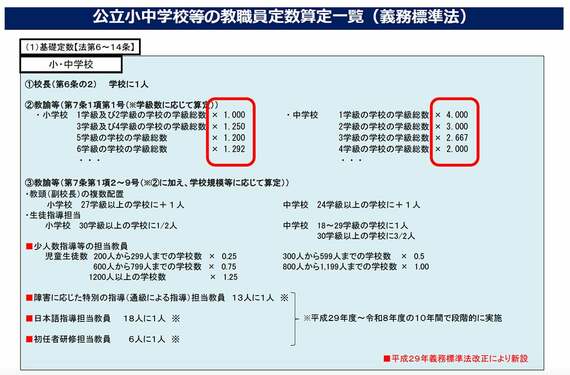

小学校の先生の持ち授業数が多い問題の背景には、義務教育標準法という法律がある(高校については高校標準法)。教員定数という国が決めている標準的な教員数は、基礎定数と呼ばれているものと、加配定数という+α分があるが、大部分は基礎定数である。その基礎定数というのは、大部分、次の計算式に基づいて算出されている。

「学級数×係数」だ。これだけ?と言われれば、これだけの式。「学級数」というのは、小学校では1学年35人以下学級と上限が決まっているので、例えば、1学年40人児童がいれば2学級となる。学級数は、少子化の影響を受けるが、児童数と直接リンクするわけではない。もともと1学年に30人しかいない小規模校が、20人に減っても、1学級のままだ。

それより問題なのは係数のほうだ。「乗ずる数」とか「乗ずる率」とも呼ばれる。次の文科省資料のとおり、小学校と中学校ではこの乗ずる数が異なっており、同じ学級数でも中学校のほうが比較的大きな係数となっている。

同じ義務教育なのに、なぜ、乗ずる数が違うのかと言われれば、中学校は教科担任制を前提としていて、小学校は学級担任制を前提としているから、というのが文科省の説明だ。中学校では小規模校を除いて、少なくとも9教科の教員は配置しておかないとならないのに対して、小学校ではそうした制約はない。

以上の事情から乗ずる数が小さい小学校、つまり学級担任以外の教員数が比較的少ない小学校では、大規模校を除いて、1年目の新人から学級担任を担わないと回らないような体制だし、新型コロナをはじめとして感染症のときも代替できる人が少ない脆弱な体制なのだ。

世間と政治家の注目を浴びにくい、乗ずる数の問題

義務教育標準法が成立したのは1958(昭和33)年。何度か改正されているが(直近では小学校の35人以下学級化など)、小・中学校の教員数を「学級数×係数」で決める基本的な考え方は、60年以上変わっていないし、乗ずる数の大幅な改善もなされていない。

国政選挙などでも、もともと教育について注目されることが少ないという問題に加えて、各政党や候補者が言及しても、おそらく少人数学級のほうではないだろうか。たしかに1クラス小学校で35人、中学校、高校では40人最大いるというのは、個別最適な学びなどと言っておきながら問題があるが、クラスサイズが変わっても(例えば30人以下学級になっても)、1日6時間目までの授業を出ずっぱりという事態の改善にはならない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら