知られざる小中高「格差」

日本の先生、とくに小学校の先生は従順すぎると思う。この状況で文句ひとつも言わない。

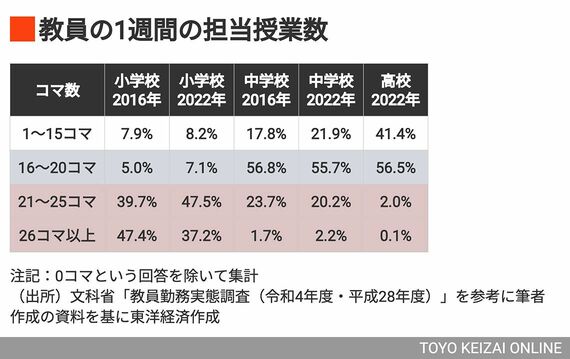

冒頭からやや挑発的な言い回しをしたのには理由がある。次のデータをご覧いただいたほうが早い。教員が担当する授業時間数を示したものだ。2022年の小学校では1週間あたり21~25コマが47.5%、26コマ以上が37.2%で、多くの先生が1日5~6コマの授業に出ずっぱりだ。

小学校では、職員室に教頭(もしくは校長)以外誰もいないなんてことも珍しくないとよく言われるが、それはみっちり授業が入っているからだ。ていねいな支援が必要な子がいたり、お休みの先生がいたりしたら、担任以外の先生や管理職が向かうので、職員室がカラになることも。これはセキュリティ上も大問題だ。

小学校の学級担任は、給食や掃除の時間も指導の時間とされ、労働時間だし、児童の休み時間も見守りをしたり、慌ただしく次の授業の準備をしたりするので、休めていない。過密労働、ノンストップ労働なのだ。2016年と比べると、26コマ以上の人が減っているのはよいことだが、依然として厳しい状況であることには変わりない。

想像してみてほしい。6時間目まで授業がある日に6コマとも埋まっている。給食や掃除の時間もトラブル防止に向けて慌ただしい。トイレに行く暇もないくらいだ。やっと授業が終わったと思ったら、時計の針はすでに15時30分を回っている。

その後、勤務時間が終わるまで約1時間半(うち本来は45分の休憩が入るが、誰も取れていない)のうちに、打ち合わせもあるし、事務作業もたまっている。これで、働き方改革だからといって、「残業は少なくせよ」と言われても、勤務時間の中で授業準備をしたり、同僚とじっくり相談したりするヒマはほとんどない。そういう小学校の先生は少なくない。しかも、そんな状況下で、

・授業の質を高めよ

・国語、算数、理科、社会、英語(外国語)、体育、図工、音楽、家庭科、道徳と10教科前後も担当するが、大学のときに勉強しているから大丈夫でしょう(さらに学校行事や学級活動などの特別活動もあるが)

・特別支援の知識、専門性も高めて、ケアできるように

・不登校の子へのケアも忘れないで

・ふだんは大人しくても悩んでいる子はいないか、いじめを見逃していないか

などと要求されるのだから、無理がある。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら