そう佐々木さんが考えるのは、「不登校ではなかったが、学校の雰囲気に今ひとつ馴染めなかった」と振り返る自身の学生生活があったからだ。

「私は、波長の合う先生に出会ったことで救われました。同じように、私も一部の生徒に役に立てることがあるんじゃないかと思ったのが、教員になったきっかけでもあります」

多様性を尊重する教育が重要視される今、佐々木さんの意見には重みがある。実際、40年以上にわたる教員生活を経て、「さまざまな状況を抱えた生徒に対応するには、教員側の多様性が必要」と実感してきたという。

「教員は、状況によっては生徒が望んでいないことでも提供しなければいけない仕事です。大人になってから振り返れば『よかった』と思ってもらえる指導もあるでしょう。多様な教員と接することで生徒が得るものは大きいはず。再任用でも生徒にとっては同じ教員ですので、教育委員会や学校の管理職はもう少し考えていただきたいのです」

教員不足が進む中で、適切に人員配置を行うのは決して簡単なことではないだろう。任期が限られる教員が“調整弁”となってしまうのは仕方がない事情もあるかもしれない。しかし、それによって教員の意欲が削がれ、教育に悪影響が出てしまっては本末転倒だ。

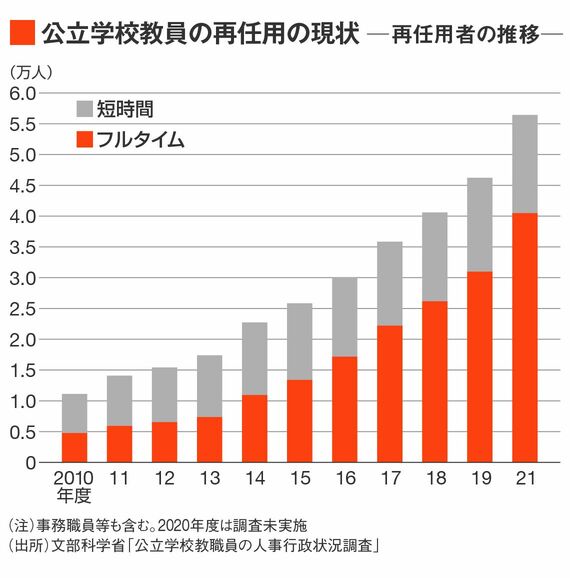

文部科学省の調査によれば、公立学校教員の再任用数は増加傾向にある。2015年度以降はフルタイム勤務が短時間勤務を上回っており、2021年度は短時間勤務が1万5938人に対し、フルタイムは4万492人と2.5倍以上となった。

佐々木さんが「再任用の制度を廃止し、65歳定年制の導入を」と主張したとおり、教員の定年は今後段階的に引き上げられ、2031年度には65歳となる。ただし、それまでは再任用制度が継続する形だ(2023年度から「暫定再任用制度」と名称変更)。

いくらベテラン教員であっても、意欲的に取り組めるかどうかでパフォーマンスも異なることだろう。単なる「穴埋め要員」と考えるのではなく、長年培った経験やスキルをより発揮してもらうために「意欲を削がない」方策も検討すべきかもしれない。

(文:高橋秀和、注記のない写真:polkadot / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら