24年も前に「校務の情報化」に着手、愛知県春日井市のICT活用の勘所 クラウド「セキュリティーに懸念」の向き合い方

では、こうした校務の情報化によって、先生の働き方は実際どのように変化していったのだろうか。

「24年前に校務の情報化に取り組んだときも負担は軽減されたと思いますが、その後仕事量は増えていきました。ですが今は、一堂に集まって打ち合わせをするのは週1回10分程度。月1回の職員会議も15分くらいで終わります。事務連絡はほとんど口頭ではしません。結果として教員の仕事量の2~3割は軽減されたと考えています」

実際、春日井市が22年に行った調査では市内54校のうち32校が、校務負担が2~3割軽減されたと回答している。4割が2校、5割が3校、5割以上と回答した学校も3校あった。

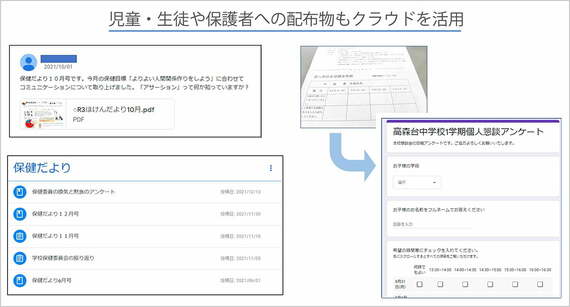

ほかにも、保護者会の出欠やアンケートも取りやすくなったという。学年便りや生徒指導、給食の献立など生徒への配布物もすべてクラウド化しており、紙はほぼ使っていない。保護者に関しても生徒とは別に配信システムがあり、配布物はすべてPDFで保護者のスマホやパソコンに配信されるようになっている。

クラウド活用によるメリットを最大限享受しているようにも見えるが、現状に課題はあるのだろうか。

「機微情報など一部で校務支援システムを利用しているため、教職員はGoogle Classroomと2つを確認しなければなりません。そこが面倒なところで、できる限り入り口を1つにしていきたいと考えています。最終的にはすべてクラウド化する方向に向かうと思いますが、今はその過渡期にあります」

大人が仕事をする感覚で子どもたちもICTを使うことができる

教職員が日常的にICTを活用することを先行させてきた春日井市だが、児童生徒の「1人1台端末」の活用状況はどうなっているのか。一斉休校の時から、先生たちがICTやクラウドの便利さを実感していたため、授業での活用もスムーズだったという。

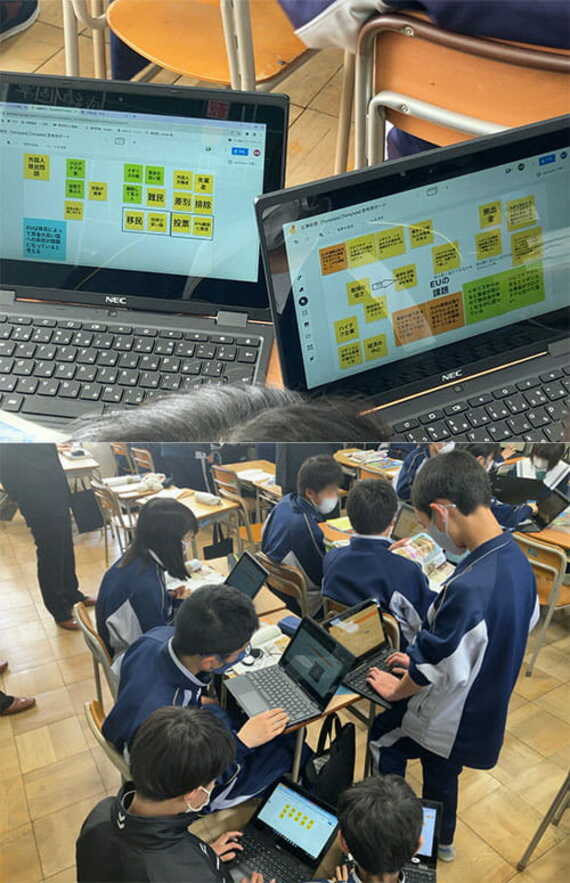

「市内に54校(小学校38校、中学校16校)あって活用には差がありますが、全国的に見てもよく頑張っているほうだと思います。大人が仕事をする感覚で子どもたちもICTを使うことができるとわかり、授業のあり方も変わってきていると感じています。これまで先生が板書して児童生徒に情報を渡していたものが、教科書や資料集、動画(主にNHK for School)の3つを使いながら、まず児童生徒は自分たちで情報を集めて、その情報を基に意見交換します。そして最後にスライドで発表したり、レポートを作ったりする。そんな授業に大きく変わってきました」

こうした子どもたちの授業中の動きを、つねに先生が把握できるというのもクラウドがあればこそ。これまではノートを集めなければわからなかったものが、今ならリアルタイムで子どもたちの進捗状況がわかる。だからこそ、「子どもたちに任せておいたほうがいい」という思いが先生たちの間に広がっているという。