「今までどおりがラク」が阻む「校務の効率化」進めるコツ 働き方改革は急務だが、一つひとつ着実に

小・中学校の教員の労働時間は世界最長、働き方改革は急務

GIGAスクール構想に伴って、公立の小・中学校に「1人1台」の端末とネットワーク環境が整備されてから約1年が経った。学校や地域によって導入時期、活用の度合いに差があるものの、ひとまず基盤が整ったことで、今後はデジタル教科書やオンライン学習システム「MEXCBT(メクビット)」の活用、全国学力・学習状況調査のCBT(Computer Based Testing)化などが進められていく。

こうした学校の急速なデジタル化により、今後期待が高まっているのが校務の効率化だ。日本における小・中学校の教員の労働時間は、2018年に実施されたOECD調査で世界最長なことが明らかとなり、働き方改革の必要性がいわれているが、その過酷な状況はいまだ改善されていない。

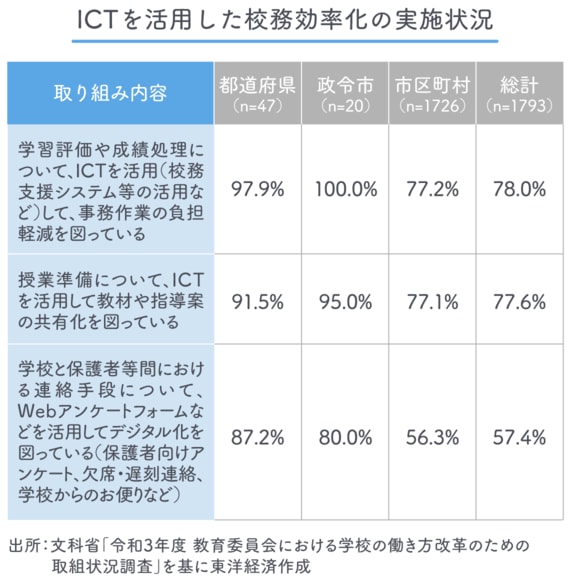

文部科学省が行った調査(「令和3年度 教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」)では、学習評価や成績処理について校務支援システムなどのICTを活用して事務作業の負担軽減を図っている自治体は全体で78.0%、都道府県で97.9%、政令市で100%、市町村で77.2%となっている。

同じく授業準備ついてICTを活用して教材や指導案の共有化を図っている自治体は全体で77.6%、都道府県で91.5%、政令市で95.0%、市町村で77.1%。学校と保護者等間における連絡手段について、Webアンケートフォームなどを活用してデジタル化を図っている自治体は全体で57.4%、都道府県で87.2%、政令市で80.0%、市町村で56.3%といずれも多くの自治体がICTによる校務効率化に取り組んでいることがわかる。

だが、教育委員会に行った調査のため、実際にどのくらいの学校でICTによる校務の効率化が実施されているのかはわからない。一部のモデル校や先進校のみで実施されているという可能性もある。また何か1つに取り組めば働き方が劇的に改善するというわけではない。そこが難しいところで、ICTを使った校務効率化の取り組みが一部にとどまっている、また思うような効果が得られていないという学校も多くあるに違いない。

何から手をつければいいのかもそうだが、実際どう継続して推進していくのかは何より重要だ。ただでさえ、「新しいことをやるなら今までどおりのほうが負担が少ない」という意識があるうえに、教員それぞれでICTの活用に対する意識や能力にも差がある。やはり、そこでカギとなってくるのは校長や副校長、教頭など管理職のリーダーシップではないだろうか。