年金改革で混乱・フランスに潜む民主主義の矛盾 独裁から民主へ、民主が独裁を生むというジレンマ

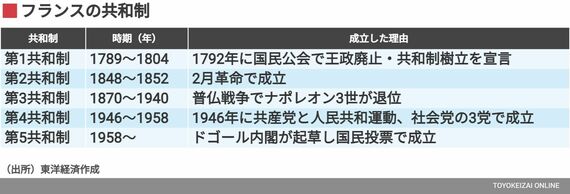

なぜこうした民主的憲法が成立したのかといえば、それは1789年のフランス革命以後の歴史がそれを裏付けてくれる。フランスの民主主義の歴史は、民主主義を徹底させ、独裁を阻止するための歴史だった。しかし民主主義を徹底すればするだけ、いつも独裁者がそこから現れたのである。

革命後の第2次共和国憲法によって生まれたのは、国民公会であった。しかしその国民公会から出現したのは、独裁者マクシミリアン・ロベスピエール(1758~1794年)であった。

今回、野党・左翼党の共同党首を務めたジャン=リュック・メランションはマクロン大統領をロベスピエールに例えているが、なぜロベスピエールが独裁者になったのか。それは、反革命軍の到来と国内における物価高騰に原因があった。

危機に機能しない民主政

平和時にはうまく行く民主政も、危機においてはうまく機能しない。それは人々が危機に恐怖を抱き、英雄の到来を期待するからだ。民衆はこんな場合、強力無比の独裁者を待望していく。そして独裁者が、実は民衆にとって諸刃の剣であることを忘れる。敵に対して強面の人物は、内に対しても非情な独裁者となるのだ。

フランスの詩人・小説家であるアナトール・フランス(1844~1924年)は、『神々は渇く』(Les Dieux ont Soif、1912年)の中で、ある人物にこう語らせる。「ところで、英雄を生むのは勇気よりも恐怖なのだ。ガムラン君、恐怖から生まれる奇蹟がいつの日か君たちに対して爆発するようなことがなければいいが」(大塚幸男訳、岩波文庫、133ページ)。

やがて1794年7月に「テルミドールの反動」が起き、ロベスピエールは断頭台の露と消える。これに懲りたフランス人は、独裁者の復活を避けるために憲法において複数の統治者を置く。その1人がナポレオン・ボナパルト(1769~1821年)であった。

ナポレオンはいつの間にかたった1人の統治者に上り詰め(1804年)、やがて独裁的皇帝となる。それは当然だ。周りにフランスを取り巻く戦争の恐怖が蔓延する限り、人々は強い英雄を結局は求める。当然のごとく民主憲法は、独裁者を生み出したのだ。

この悪夢は1848年の第2共和制でも再来する。登場人物は、ナポレオン・ボナパルトの甥、ルイ・ナポレオン(1808~1873年)である。第2共和制憲法下で1848年12月に大統領となったルイは、やがて任期を迎えるが再選は禁止されていた。

では、大統領を続けたい彼はどういう行動を取ったのか。クーデタを起こし、憲法をまるごとゴミ箱に放り込んだのだ(1851年の「ブリュメール18日のクーデター」)。マルクスが「この憲法は早死にする」といったのは、まさにこのことだったのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら