もっとも、校長のワンマン、あるいは独断で学校運営をしているところは、それほど多くないかもしれない。教職員の意見をよく聞いている、教頭や学年主任らとよく相談しているという校長も多い。しかし、そうしたことだけで十分だろうか。

あなたの学校では、多様性は高いか

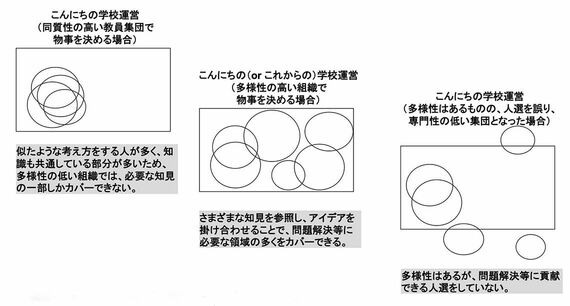

次に、こちらをご覧いただきたい。

左側は、同質性の高い集団の場合だ。学校では、大多数を占めるのは教員であり、学校や地域によっても違いはあるが、バックグラウンド(育った家庭環境など)や価値観が比較的似通っている職場が多い。もちろん、子どもたちや仕事を通じて、さまざまな経験や学習をしているので、一概には言えないが……。教員以外のスタッフや児童生徒、保護者などの知見はあまり参照されないし、活用もされない学校をイメージしている。

左側の図で示しているのは、校長と多少の違いはあれ、似通った考えをする人が多い画一性の高い集団なので、円のカバーする領域がかなり重なるということだ。結果、盲点となる部分や、苦手な部分がカバーされない。

望ましいのは、真ん中だ。多様性の高い集団になれば、さまざまな知見を参照し、アイデアを掛け合わせることで、問題解決などに必要な領域をかなり広くカバーできるようになる。

一方、右側は多様性はあるものの、その問題解決などに詳しくない人を集めている場合を指す。素人の発想が案外本質を突いているときや専門家に気づきを与えるときなどもあるが、問題解決などに必要な領域をカバーできる知見を持ち合わせていない人を集めたところで、たいして役に立たないことが多い。

「前の学校では……」が歓迎されない職場は、左側に近い。これまでの学校のやり方や慣習、前例にとらわれた人ばかりで、疑問を差し挟む余地がなく、批判的な思考が働かないような職員室では、うまく対処できない問題が多くなる。それで、トラブル対応が後手後手となるなどして、さらに疲弊していってしまうといった悪循環に陥る。

前述したように、今の学校は、いわばキャパオーバーとなっている側面があって、異論やフレッシュなアイデアを受け入れる余力がなくなってきていることは、理解したい。そこには負担軽減などの対策を講じつつも、同質性の高い教員集団のままでいることの危うさも考えていきたい。「前の学校では……」という話も含めて、目の前の子どもたちがよりよくなるために、多くの人の知恵が生きる「学習する学校」が増えてほしい。

(注記のない写真:maroke / PIXTA)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら