2022年も残りわずか。皆さんにとってどんな1年だっただろうか。

教育関連の動向を思い起こしてみると、キーワードの1つは「ウェルビーイング」なのではないかと思う。ウェルビーイングというのは、身体的・精神的・社会的によい状態を指す。幸せや幸福と訳されるときもあるが、もう少し広い概念だ。

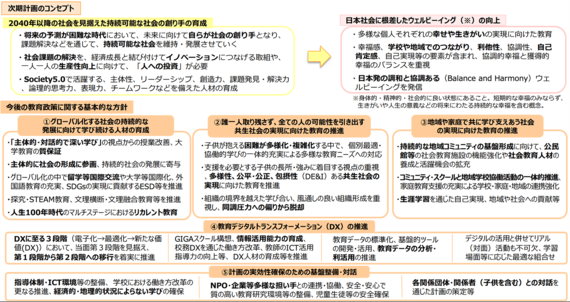

現在、文部科学省、中央教育審議会では教育振興基本計画という国の教育政策の根幹となる次期計画を検討しているが、直近の素案では、子どもたちと社会のウェルビーイングがキーコンセプトになっている。

出所:文科省「次期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について」から抜粋

子どものウェルビーイングは高いか?

今年の大きなニュースの1つは、こども基本法が6月に成立したことだ。従前も子どもの権利条約で求められてきたことではあるが、改めて国内法としても整備されたものだ。簡単にまとめると、

・つねにこどもの最善の利益を第一に考えること。

・すべてのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること。

・すべてのこどもについて、その年齢および発達の程度に応じて、意見を表明する機会および多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

などが定められている。子どものウェルビーイングを大切にすることが理念となっているのだ。

折しも、ロシアによるウクライナ侵攻(ウクライナ戦争)では、子どもたちの学びの場や生活が突如として奪われる現実を目の当たりにした。遠い外国のことと見ていてよいだろうか。日本だって、国際情勢次第では、いつどのような危機に直面するかわからない。子どもの基本的な人権やウェルビーイングを保障していく民主的な社会をつくっていけるかどうかは、いまの私たちと将来世代にかかっている。教育基本法第1条では「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質」を育てることが教育の目的とされている。この意味を改めて考えたい。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー、教育新聞特任解説委員。主な著書に『教師と学校の失敗学 なぜ変化に対応できないのか』(PHP新書)、『教師崩壊』(PHP新書)、『こうすれば、学校は変わる! 「忙しいのは当たり前」への挑戦』(教育開発研究所)、『学校をおもしろくする思考法 卓越した企業の失敗と成功に学ぶ』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら