インクルーシブ教育とは

最近インクルーシブという言葉をよく耳にするようになりました。教育の世界でもインクルーシブ教育が注目されています。というのも、国連が日本政府に対して「障害児を分離した特別支援教育の中止などを求める勧告」を発表したからです。

その論拠になっているのが、国連が2006年に採択し、日本も14年に批准した「障害者の権利に関する条約」です。この条約におけるインクルーシブ教育とは、能力やニーズによらず、すべての児童生徒を受け入れる教育システムのことを指しています。国籍や人種、宗教、ジェンダー、そして障害の有無にかかわらず、本人や家族が望む限りすべての子どもが必要なサポートを受けながら通常学級で学べる環境を整えることが求められています。

日本もこの条約を批准したことで「インクルーシブ教育システム」の構築に着手していますが、日本型「インクルーシブ教育システム」は、基本的に障害のある子どもたちを対象として想定されており、その中で「特別支援教育の推進」が掲げられています。

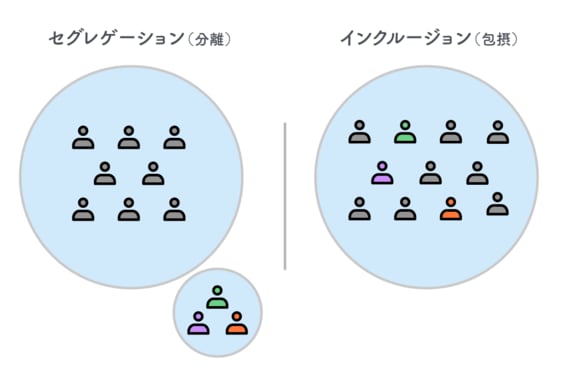

日本の特別支援教育は、障害の種類に応じて、特別支援学校・特別支援学級・通級による指導・通常の学級の4種類に分けられていて、「障害者の権利に関する条約」が、すべての子どもが合理的配慮の下に同じ環境で学ぶ「包摂」を理想とする一方、日本は特別な学校や学級を設置する、いわゆる「分離」になっています。

文部科学省が昨年4月に出した「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」という通知で、「特別支援学級に在籍している児童生徒については、原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級において児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた授業を行うこと」と明記しました。この通知によって、特別支援学級に在籍できなくなったり、反対に通常の学級で過ごす時間が減ってしまったりする子どもが出てきているのです。

こうしたことも含めて、日本は「障害児を分離した特別支援教育」であると指摘されたのですが、これに対して文科省は「日本の施策は障害者権利条約のインクルーシブ教育の実現に沿っている」との見解を示しました。分離しているのではなく、実情に即した支援を行っているということでしょうか。その是非はいったん置いておくとして、現状を見ていきましょう。

そもそも「学習面や行動面で著しい困難を示す子ども」とは

現在「通級による指導」を受けている小中学生や高校生は、全国で16万4000人超いて、過去最多を更新しています。その理由を文科省は、発達障害の子どもが増えていることや、通級指導の認知度の向上が背景にあるとみています。

発達障害の子どもが増えていることを示すデータに、2022年に行った「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」があります。それによると、通常学級に在籍する小中学生のうち、「知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされた小中学生の推定値は8.8%で、12年に行った調査の6.5%と比較すると、この10年でその割合が増えたのは事実のようです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら