コロナ後の環境変化や一斉一律の学校教育に疑問

通信制高校に通う生徒数がうなぎ登りに増えている。こんなニュースを聞いたことがあるでしょうか。

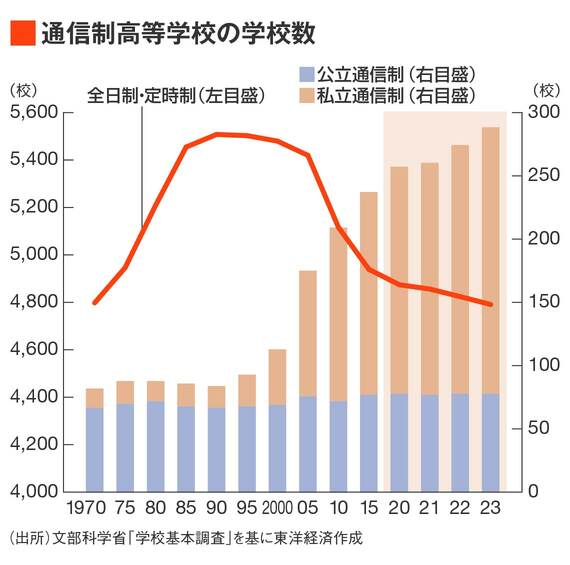

文部科学省によると26万4974人、高校生の12人に1人が通信制高校に在籍しています。私立の通信制高校は211校(2023年8月時点、前年度比15校増)で、生徒数は20万7542人(同2万3896人増)と大幅に伸びている。

もともとは、戦後に全日制高校に進学できない勤労青年などに後期中等教育の機会を提供することを目的として制度化され、60年以上の歴史がありますが、ここまで通信制高校の在籍者数が増えた理由は、小中学校の不登校の数の増加と無縁ではありません。

2022年度の不登校の児童生徒数は、前年度から5万4108人(22.1%)も増加して29万9048人。そのうち中学生が19万3936人となっていることを以前の記事でも書きましたが、さらに不登校傾向の子どもも5年間で8万人も増えていて、中学生の約5人に1人が「不登校」また「不登校傾向」であることもわかっています(認定特定非営利活動法人カタリバ「不登校・不登校傾向の子どもの実態調査」)。

教育ジャーナリスト/マザークエスト代表

小学館を出産で退職後、女性のネットワークを生かした編集企画会社を発足。「お母さんと子どもたちの笑顔のために」をコンセプトに数多くの書籍をプロデュース。その後、数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして紙媒体からWebまで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。「子育ては人材育成のプロジェクト」であり、そのキーマンであるお母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。著書に『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』(晶文社)、『子どもがバケる学校を探せ! 中学校選びの新基準』(ダイヤモンド社)、『成功する子は「やりたいこと」を見つけている 子どもの「探究力」の育て方』(青春出版社)などがある

(写真:中曽根氏提供)

通信制高校が、こうした「不登校」また「不登校傾向」の生徒の受け皿になっているのは、間違いありません。しかし、急激に伸びている理由はそれだけではありません。コロナ後、学ぶ環境が大幅に変化し、一律の環境の中で過ごすことに抵抗を感じる生徒が増加したことも大きいでしょう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら