第一に、学校は、問題点の指摘に疲れてしまっているのかもしれない。保護者や地域からの執拗なクレームに疲弊している学校もあるし、そうなることを恐れて、非常に気を使っている校長、教職員は多い。例えば、小学生が転んでケガをするなんてことは日常茶飯事だが、それを保護者にたいへん丁寧に事情を話す担任の先生は少なくないのではないか。

文部科学省や教育委員会からも、たびたび文書や調査が来て、「あれに注意せよ」「これはどうなっている」と言われる。私も含めてだが、外部の者やメディアはいろいろ論じて、たびたび学校を批判する。「もう、これ以上ごちゃごちゃ言わないでくれ」と言いたくなる校長、教職員がいることは、理解できなくもない。

第二に、目の前のことが忙しすぎるために、考え直すのを面倒がっている可能性がある。世間的には必要性がよくわからない校則がいまだに続いている理由の1つも、これに当たるかもしれない。「なんでそんなルールが必要なんですか?」と疑問に思っている先生もいるのだが、真剣に検討し始めると、多大な時間や調整の手間がかかる。それよりも明日の授業の準備をしたい、という人もいるだろう。

第三に、これまでの学校の組織運営上、異論やアイデアを大切にするという学習をしてきていない可能性がある。言い換えれば、子どもたちには「主体的で対話的な学び」を求めている大人の教職員集団が、対話や議論の練習があまりできていない。

だが「前の学校では……」と言う教職員が嫌われるというのは、おかしな話だ。業務上必要なアイデアを出しているだけで、人格攻撃ではないし、人間関係をないがしろにしようとしている発言でもない。アイデアや価値観の対立を、人間関係の対立と誤解してしまう人がいるとすれば、もう少し冷静になったほうがよい。

組織の多様性や異論は、なぜ大切なのか

こうした3つの背景のいずれか、あるいは別の事情もあるかもしれないが、だからといって、本当にこのままでいいのだろうか、と少し立ち止まって考える必要があると思う。

むしろ「こんにち」複雑な問題に直面している学校では、フレッシュな視点や多様なアイデア、異論をもっと大切にしていく必要性のほうが高い。

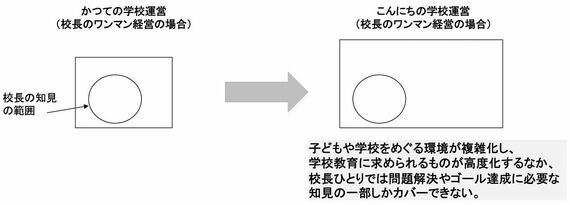

下の図(マシュー・サイド著『多様性の科学』ディスカヴァー・トゥエンティワン刊を参考にした)をもとに説明しよう。長方形は、ある問題解決などの際に必要となる知見の範囲だと考えてほしい。円は、その人がカバーしている知見の範囲だ。

※あくまでもイメージを過度に単純化した図解であり、実際にはさまざまなケースがありうる

出所:マシュー・サイド著『多様性の科学』(2021刊)を参考に妹尾氏作成

左側の図は、数十年前の昭和の学校運営のイメージである。校長の豊かな経験や見通しによって、ある程度の問題がうまく処理できていた時代を図示している。昔の学校のほうが暴力事件や非行なども多くて大変だったという見方もあるとは思うが、ここではひとまず、そういうイメージで捉える。

「こんにち」は、VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:あいまい性が高い状況のこと)の時代といわれる現在を指す。学習指導要領の改訂の際などでもよく言われたことだが、変化が激しく予測困難な時代に、私たちは生きている。右の長方形のほうが、かつてより広がっていると捉えることができよう。校長がいくら優秀でも、1人の知見では限界があり、盲点となる部分が生まれて、うまく対処できない問題などが多くなってきていることを図示している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら