まるで頭にかんざし「おいらん列車」は何に使う? 車両から突き出た多数の棒はどう機能するのか

京都鉄道博物館は7月26日から8月14日まで、事業用車両のオヤ31 31を特別展示した。このオヤ31形とは一体どんな車両なのだろうか。

障害物への接触を知らせる

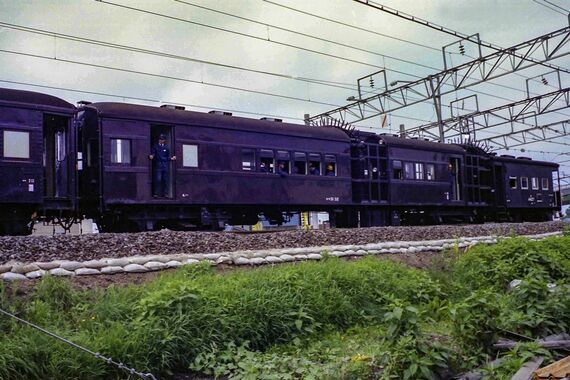

オヤ31形は建築限界測定車。線路の周囲にある建築物や構造物が車両に接触しない範囲=建築限界に収まっていることを確認するのがオヤ31形の役割で、車端部と車体中央部に検測用の矢羽根を備えているのが特徴。矢羽根が障害物に触れると、測定室に電気信号を送って抵触を知らせる仕組みとなっている。

オヤ31形は主に路線の新規開業や電化の際の試運転列車に連結され、障害物の支障を確認する。オヤ31形の矢羽根を花魁のかんざしになぞらえて、この試運転列車を「おいらん列車」と呼んでいた。

オヤ31形は1949〜1961年に旧型客車を改造。国鉄時代は7両が在籍していたが、そのうち2両は1987年に廃車となっている。

1987年3月31日の国鉄分割民営化まで残った5両のうち、21がJR九州、31がJR西日本、32がJR北海道、12がJR東海、13がJR東日本に承継された。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら