2009年に誕生したビットコイン。この新しい通貨はどこまで浸透するのか。各分野の専門家に今後の展望を聞いた。

先物取引が始まった意味は大きい

早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問|野口悠紀雄

ビットコインの価格高騰で送金手数料も上がってしまい、もはや少額決済の手段として使えなくなったのは非常に残念だ。なぜなら、銀行口座の振り込みに代わりうる新たな決済手段というのが、ビットコイン本来の価値だからだ。その価値が低下したにもかかわらず、昨年12月中旬まで価格が上がったのは、バブルと考えざるをえない。

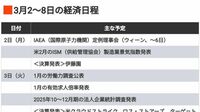

昨年12月、米国のシカゴ・マーカンタイル取引所やシカゴ・オプション取引所という、大規模かつ伝統的な取引所でビットコインの先物取引が開始されたことは注目すべきだ。

現物取引だけで価格変動リスクをヘッジする手段がなかったため、機関投資家は取引の参加が難しかった。だが、先物取引が始まったことでヘッジが可能になった。

弱気見通しが反映される

ビットコインの価格がバブルだとの意見は多かったが、現物取引では、そうした考えは「買わない」という消極的な方法でしか表明できない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら