自分最優先で「生きたいというわがまま」の必要 寝たきりでも働ける「分身ロボットカフェ」始動

――テクノロジーの発達で、自分を生かしやすい時代になったのかもしれませんね。

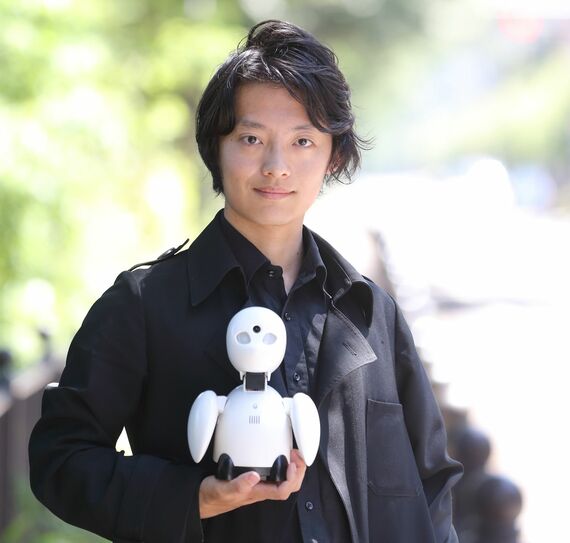

1987年、奈良県生まれ。株式会社オリィ研究所 代表取締役所長。小学校5年から中学校2年まで不登校を経験。工業高校にて電動車椅子の新機構の開発を行い、国内の科学技術フェアJSECにて文部科学大臣賞、ならびに世界最大の科学大会ISEFにてGrand Award 3rdを受賞。その際に寄せられた多くの相談と自身の療養体験がきっかけとなり、「人間の孤独を解消する」ことを人生のミッションとする。 その後、高専で人工知能の研究を行い、早稲田大学創造理工学部へ進学。在学中に分身ロボットOriHimeを開発し、オリィ研究所を設立。

そうですね。まずは、意志があって、その達成のためにテクノロジーを活用できる時代になりました。番田は「何かをしたい」という思いを持ち続けていたからこそ、何かを残せたんだと思います。

声を挙げて相談すれば、周りの人たちが「これを使ってみたら?」と渡せるような時代になってきています。私はこうした助け合えたり必要とし合えたりする社会への流れを加速させていきたいと考えています。

――社会の中で助け合いが実現できるよう設計するということですね。そのためには、何が必要でしょう?

大事なことは、関係性。わかりやすくいえば、「友達になること」だと思っています。見ず知らずの人に「助けてください」と言われても、助ける動機を持ちにくいですよね。しかし、友達に「助けてください」と言われて助けない人はなかなかいません。

テクノロジーで友達になるきっかけづくり

――とはいえ現在はまだ、外出困難な方がいろいろな人と友達になることが難しいですよね。

はい、だから、まずはきっかけを作ることが大事です。例えば、ゲームセンターでたまたま横で遊んでいた人がすごく上手で、「ここはどうやったらいいですか?」と話しているうちに一緒に遊ぶようになる。そうすると、「こういう困りごとがあって」「これをやってみたいんですが」ということが話しやすくなるし、聞きやすくなります。

私はこうしたきっかけづくりをテクノロジーでやっていこうとしています。外出が難しかったりコミュニケーションが難しかったりする障害を、OriHimeというツールで解決しようとしています。OriHimeで働くことができる「分身ロボットカフェ」や、いろいろな人が遊びながらつながれるオンラインコミュニティー「オリィの自由研究部(オリィ部)」も主催しています。

――働くことや遊ぶことでつながるきっかけを、テクノロジーで作っているのですね。

そうです。誰かのやりたいことのために誰かが我慢するいびつさを解決できるのがテクノロジーだと思っています。役割を作って頼られて、そして、自分も抵抗感なく頼ることができる「ありがとう」が循環する社会をつくり、「孤独の解消」を実現していきます。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら