読み聞かせで「考える力」を養う7つの問いかけ 子どもには「因果関係」をまず意識させよう

最初に発言した子どもは「わからない」と答えました。次に発言した子どもは「落ちちゃう?」と少し自信なさげに答えました。そこで先生が、「落ちちゃう?」とほかの子どもたちの発話を促す意図でオウム返しをすると、ある子が「池に入る」と答えてくれました。これがまさに子どもに「因果関係」を意識してもらうための問いかけです。

論理的思考力や想像力、創造力がつく

物事をロジカルに考えられるようになると、「見る力」や「知識・語彙力」といったほかの能力も駆使しながら状況を分析したり、事の顛末を予測したりすることが少しずつ得意になっていきます。子どものレベルに合わせて少しずつ問いかけの難易度を上げていきましょう。

また、考える力は必ずしもロジックの世界だけで完結するわけではありません。例えば、「この子はいまどんな気分かな?」「こんなことを○○ちゃんがされたらどう思うかな?」と問いかけることによって、人の気持ちを想像したり、ストーリーを自分の立場に置き換えて読んだりする能力が鍛えられます。

さらに、ロジックとは距離のある「創造力」も、問いかけ次第で鍛えられます。例えば、物語を読み終えたあとの世界を創作してもらったり、絵を描くことが好きな子なら絵本を丸ごと1冊つくってもらったり、読んだことのない絵本を、絵だけを頼りに話を即興でつくってもらったりすることで、その子の自由な発想力を発揮させることができます。

なお、創造力(クリエーティビティー)とは、思考の制約がない状態のことですから、子どもの創造力を伸ばしたいならとにかく「なんでもOK」にすることが重要です。論理的思考力や想像力、創造力などがついてくると、そのうちその子どもならではの考え方(批判力)を持てるようになります。

そのための問いは簡単。「ママ(パパ)はこう思うな。○○ちゃんはどう思う?」です。そして、その返答に「なぜそう思う?」という新たな問いをかぶせることで、考えをロジカルに整理する癖をつけさせるのです。

慣れないうちは、自分の子どものレベルにぴったり合う問いかけを選ぶことが大変に思えるかもしれませんが、あまり難しく考えすぎず、「もし答えに窮する様子であればすぐに助け舟を出せばいい」くらいの感覚で始められたらいいと思います。とくに、子どもの「考える力」は急速に伸びていきますので、「この子にはまだ早いだろう」とあまり決めつけずに、次の例を参考に試し試し質問を変えていくといいでしょう。

「○○ちゃんはどう思う?」

「このお話の季節はいつだと思う?」

「○○ちゃんならどうする?」

「この子、どんな気持ちだろう?」

「なんでこうなったと思う?」

「じゃあ、どうすればよかったのかな?」

「○○ちゃんも、こんなこと経験したね。そのときどう思った?」

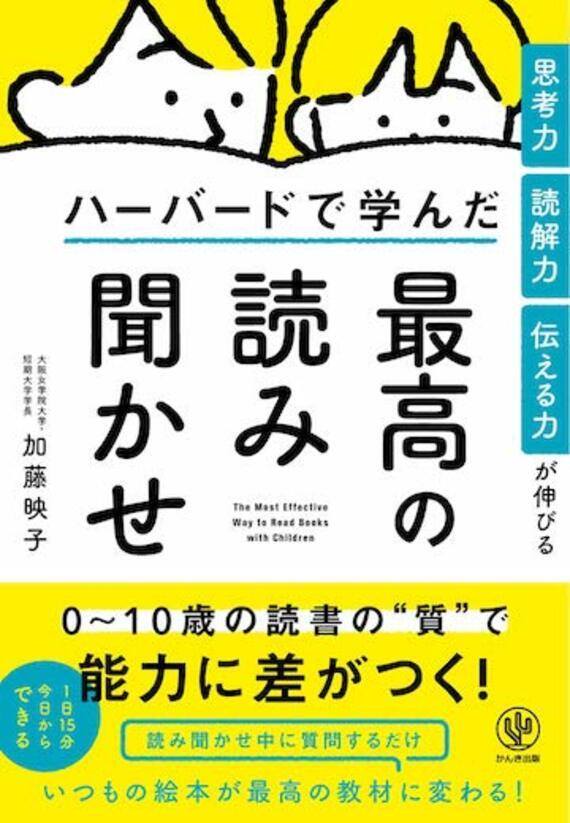

いつもの読み聞かせも、“問いかけ”を意識することで子どもの能力と可能性をグンと伸ばすことができます。ぜひ、皆さんも「ダイアロジック・リーディング」を取り入れてみてください。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら