東京駅と丸の内、「師弟」で築いた赤レンガの街 「首都の玄関」の景観はこうして生まれた

三菱財閥の支援を得たこともあって、コンドルは丸の内に次々と瀟洒(しょうしゃ)な建築物を建てていった。そうした瀟洒な建物が三菱財閥系のオフィスとして使われることになり、丸の内はオフィス街へと変貌していく。

二番弟子でもあり、辰野のよきライバルでもあった曽禰はコンドルの片腕として丸の内オフィス街計画に獅子奮迅の働きをした。そして、曽禰の弟子、いわばコンドルの孫弟子にあたる保岡勝也といった名建築家も育ち、保岡も丸の内のオフィス街計画に多大な足跡を残していく。

保岡は東京帝国大学で建築を学ぶが、指導教授は辰野だった。大学卒業後に三菱に入社し、曽禰の下で丸の内のオフィス街計画に取り組む。保岡は辰野・曽禰両者の弟子でもあった。

そして、この保岡が丸の内オフィス街計画の掉尾を飾るという重要な役割を果たす。1906年、保岡は曽禰の後継として丸の内オフィス街計画の総責任者に就任。三菱の8号館から21号館までを設計した。

こうして1906年までに三菱21号館が落成する。当時、肝心の東京駅赤レンガ駅舎はまだ完成していない。つまり、丸の内のオフィス街は東京駅よりも先に完成を見たのだ。

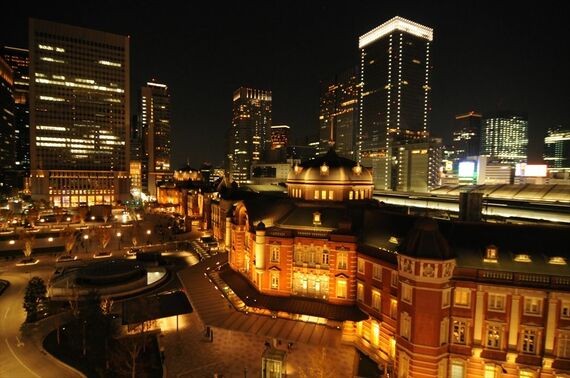

駅舎と街が生んだ丸の内の風景

しかし、姿形もない東京駅を想定して丸の内オフィス街は設計されていた。

東京駅赤レンガ駅舎から皇居へと延びる大通りは、行幸通りと命名されている。その名の通り、天皇が皇居から東京駅へと向かう役割を果たしているが、コンドル・曽禰・保岡が構想した丸の内オフィス街計画の時点で行幸通りは計画図に盛り込まれていた。駅が姿を現わす前から、皇居から東京駅へとつづく道が存在していたのだ。

丸の内の三菱村は東京駅なくして成り立たないが、東京駅の赤レンガ駅舎も丸の内なくして成り立たなかった。

丸の内オフィス街計画を主導したコンドルは、その後も日本にとどまった。そして、三菱のみならず三井や古河といった財閥の邸宅などを手がけている。そして、イギリスに帰国することなく日本で没した。

辰野とコンドルは師弟関係にあり、よきライバル関係でもあったが、1919年に辰野、1920年にコンドルと、両者は連れ添うようにこの世を去った。

東京駅も東京駅前も、どちらもすばらしいデザインをしている。2つが並存してこそ、100年の時を超えて東京駅赤レンガ駅舎と丸の内オフィス街が輝き続けることができるのだ。単体だったら、その評価は大きく異なっていただろう。東京駅丸の内口の風景も違ったものになっていたに違いない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら