アイトレには、高速道路に関わる歴史的な資料を収集・展示している「アーカイブ資料室」がある。ここには日本に高速道路を導入する際に海外から呼んだ専門家の報告書である『名神高速道路ドルシュ報告書』や当時の工事の記録、昭和30~40年代に使われた手廻しの計算機、高速道路の各区間の開通記念の通行証など、貴重な資料が集められ、その一部が展示されている。

高速道路ではないが、わが国初の海底道路トンネルとなった関門トンネルの坑口を飾る銘盤に書かれた吉田茂、岸信介による「関門隧道」の揮毫の原書など、関門トンネル関係の資料も展示してあった。

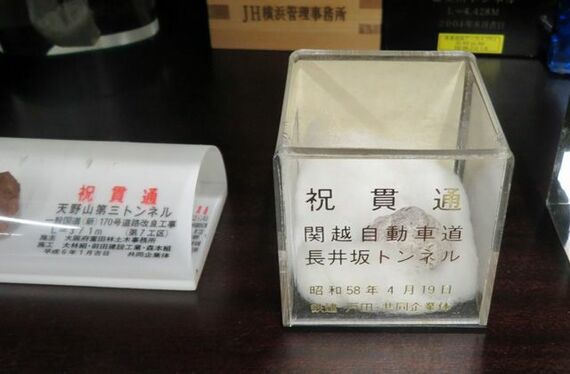

また、トンネルが開通する際、貫通式で出る石、「貫通石」も、さまざまなトンネルのものが展示されていた。貫通石は、初志を貫徹するというような意味合いで、受験生などに人気のあるアイテムとなっているなどの説明も興味深く、食い入るように見てしまった。

NEXCOの関係者によると、以前から土木に関心のある一般の人にも研修センターを見てもらう機会があればと考えていた折、土木学会のイベントの話が舞い込み、長い準備を経て今回のアイトレでの「どぼくカフェ」が実現したとのことである。

鉄道の歴史や技術に関する資料は、埼玉・大宮、名古屋、京都にある鉄道の博物館施設である程度常時見学することができるが、高速道路に関する一般向けの博物館・資料館はほとんどないといってよいので、そうした意味でも今回の公開は貴重な機会であった。

高速道路技術への関心の高まり

高速道路はすでに名神や東名が建設50年を超え、老朽化対策が焦眉の課題であるし、近年多発する自然災害からの復興にも、担当者の技術的なスキルの向上が欠かせない。また、高齢ドライバーの増加などによって着実に増えている高速道路の「逆走」への対策や、今後ますます広がりを見せる自動運転への高速道路側のハード・ソフトの対応など、技術研修センターが担う役割はさらに大きくなると考えられる。

NEXCO中日本が運営するコミュニケーション・プラザ川崎(東名東京料金所に隣接)という見学施設はその目的どおり一般に公開されているが、研修施設であるとはいえ一般の見学者の高速道路への理解を深めることができるアイトレでも、こうした形で少しずつ一般の人も見学する機会が増えればというのが、見学した率直な感想である。いつも何気なく通過する茨木ICの中に、こうした施設があることを知れただけでも、貴重な1日となった。なお、アイトレは研修施設のため、残念ながら原則としては一般の見学には対応していない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら