「SNS」と「生態系」、実は似ている本当の理由 「怒り」と「共感」がミームを「バズらせる」

誰もが誰か「さらしさらされて生きる」世界

いまや、実社会での出来事がネット空間で取りあげられない日はない。老後資金2000万円の報告書、@KuToo、「引きこもり」と呼ばれる加害者による児童殺傷事件。これらに対するコメントがソーシャルメディアにあふれ、TV報道で取り上げられ、その報道がまたネット空間で取りあげられる。

場合によっては炎上もする。見知らぬ他人同士が、ソーシャルメディアというごく限られた情報交換ツールで、晒されたり、たたかれたりしながら、発言する。ネット空間ではこうした発言の波紋はとどまることを知らないから、「晒されたり、たたかれたり」の影響は、私のような一般人からみると正直コワい。

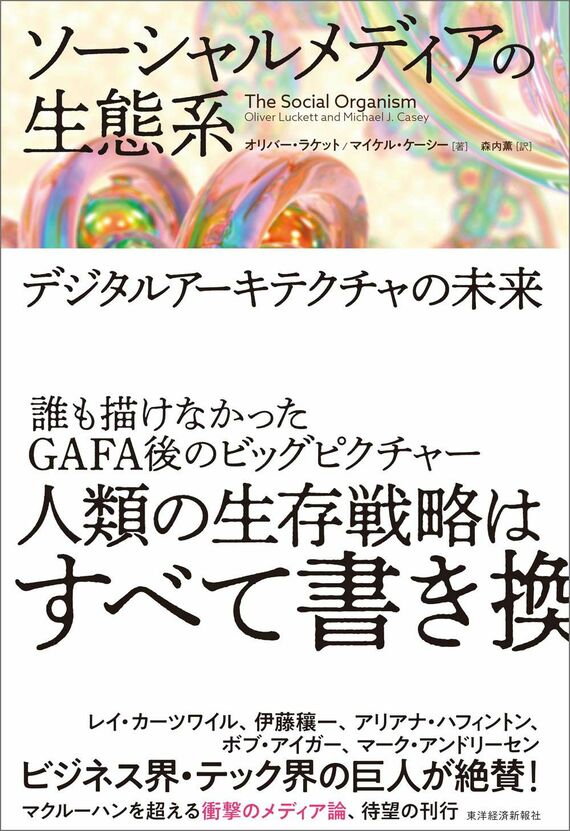

私たちにとってソーシャルメディアとは何か、そして何であるべきかを正面から論じるのが、本書『ソーシャルメディアの生態系』だ。

誰しも考えを巡らせたことがあるのではないだろうか。「いったいソーシャルメディアをどう扱っていけばよいのだろうか」と。

ネット空間のポジティブな側面はもちろんわかっているつもりだ。大勢と、短期間で(場合によってはリアルタイムで)、地球規模で、情報をシェアすることができる。2010年の「アラブの春」をはじめ、ソーシャルメディアが人々の連帯に役立った例が多々あるのは言わずもがなだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら