苦しまず、家族も困らせない「上手な逝き方」 胃ろうなどの延命治療をどうするか

山崎院長は「リビング・ウイルそのものに法的強制力はありませんが、繰りかえし話し合いの場を持つことで、本人や家族の迷いを払拭して本人の願いをかなえることができます」と話す。

元気なときに、死の間際のことは想像しにくい。一方で、いざ死期が迫ると、判断能力が落ちている恐れがある。万一に備え、どんな治療を望むのかや、治療方針の判断を仰ぐ代理人を書面で記しておくと、自分も家族も困惑せずに済む。

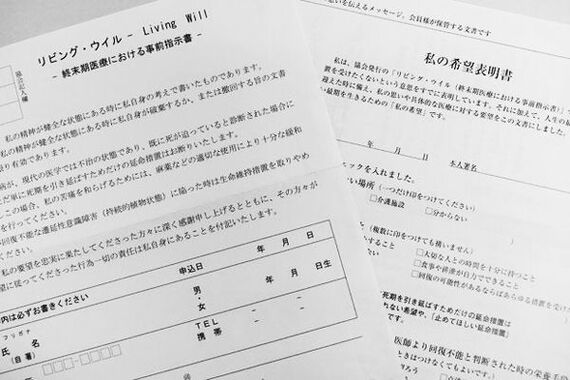

患者の意思として尊重される「リビング・ウィル」

日本尊厳死協会(東京都)は会員向けに、「リビング・ウイル(終末期医療における事前指示書)」と呼ばれる書面の登録管理をしている。法的効力はないが、指示書は医師から尊重される。約12万人が登録しているという。

女性は70歳のころに協会に入り、娘に指示書の写しを預けていた。さらに念を押すかのように、延命治療を拒む強い思いを毛筆でもしたためていた。

協会の指示書は、

○苦痛を和らげるための十分な緩和医療の実施

○回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)での生命維持措置の取りやめ

の3項目への意思表示が柱だ。

自分の意思を伝えられない状態になったときに代わりに意思確認してほしい人の名前や連絡先も記し、書類にサインする。病院に行ったときにこれを示すと、患者の意思として尊重される。

「お母さんの死期が迫ったとき、協会のリビング・ウイルがあったため、ご家族はあまり迷わず済みました。なかったら、命を延ばす医療を選択して悩んでいたかもしれません」(山崎院長)

延命治療しても、自分らしく生きられる可能性が少ない。そんな状況のとき、家族と病状を共有しつつ、本人の望む生き方を支えるのが、かかりつけ医の役割だ。「ホームに戻って自然な死を迎えたい」という女性の希望をかなえるため、山崎院長は医療・介護スタッフや家族と話し合い、看取りの態勢を整えた。

例えば、2時間に1回の「たんの吸引」が施設に戻る際の足かせだったが、点滴の水分量を減らし、1日1回で済むように。医師か看護師が毎日訪問し、介護スタッフはおむつ交換や体を拭いてケアするなど、チームで女性を支え続けた。やがて眠る時間が少しずつ増え、退院の約2カ月後、枯れるように亡くなった。

親や配偶者が元気なうちに死に際の話をすることは、「不謹慎」と感じるかもしれない。しかし、生命の危機が差し迫ると、自らの意思を伝えるのは困難。家族が医師と相談し、判断を迫られるケースが多い。