「オレンジと緑の電車」が語る通勤列車の進化 茶色の客車から電車へ、そして「ライナー」へ

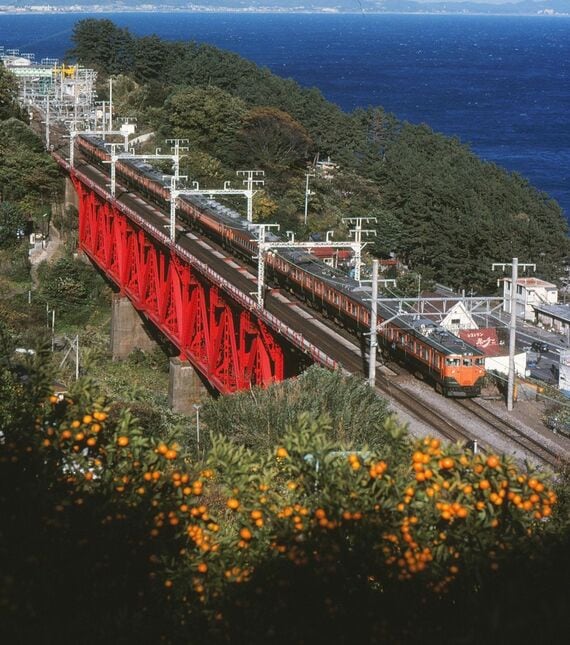

80系電車の後継車として登場した153系(筆者撮影)

80系電車は、当時としては斬新な流線形2枚窓、色は湘南のミカン色をイメージしたオレンジと緑のツートンカラーで、後に広く一般に「湘南電車」として親しまれるようになった。2等車(のちに1等車、現在のグリーン車)も組み込まれ、準急・急行電車にも幅広く使用された。

「湘南電車」は以後も新型電車として次々と登場し、80系電車の近代形として昭和32(1957)年に登場したのが153系電車だ。当時、東京~名古屋間を走った準急「東海」や、名古屋~大阪間の「比叡」などに導入され、塗色は80系と同じオレンジと緑の「湘南色」を踏襲した。

この電車は「東海型」と呼ばれ、関東では急行「東海」「伊豆」などのほか、東京近郊の通勤通学列車としても使用されたが、80系電車と同様、デッキ付きの2扉車のためラッシュ時の乗降は不便を極めた。

3ドア車へ、そしてステンレス車体へ

近年まで東京でもおなじみだった113系(筆者撮影)

そこで開発されたのが、本格的中距離用通勤電車の111系である。両開き片側3扉・デッキなし構造でクロスシートとロングシートを備えラッシュ時にも対応できる電車だったが、当初エアコンは付いておらず、夏の通勤は過酷だった。

この111系を性能アップして昭和38(1963)年に登場した113系電車は昭和57(1982)年まで実に2977両が製造され、首都圏や京阪神地区の近郊区間の普通、快速列車などに活躍。国鉄末期からJRまで運用されたベストセラー電車だった。

ステンレス車体の211系。東海道線の東京近郊では見られなくなったが今も現役で運用されている(筆者撮影)

この113系とともに、40~50代の通勤通学経験者には馴染み深いであろう電車がステンレス製車体の211系だ。

国鉄分割民営化直前の1985年にデビューした電車で、関東では東海道線や東北線、高崎線で活躍。国鉄からJRに移行してからも製造が受け継がれ、今も数は減少しているが中央本線などに移って現役で運用中である。銀色の車体にオレンジと緑の「湘南カラー」を入れた車体で長年親しまれた。

現在の主力は、平成12(2000)年度から首都圏に大量投入された片側4扉のE231系、そしてこの電車をさらに発展させたE233系だ。東海道本線では平成20(2008)年3月のダイヤ改正から運用開始され、現在では東海道本線を中心とした湘南新宿ライン、上野東京ラインでも主力として活躍中である。JR福知山線脱線事故を教訓に前面、側面衝突事故時における安全対策を強化しており、車内設備も各種情報機器の設置、Suicaによるグリーン車利用など、ゆとりをもった快適な通勤電車となっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら