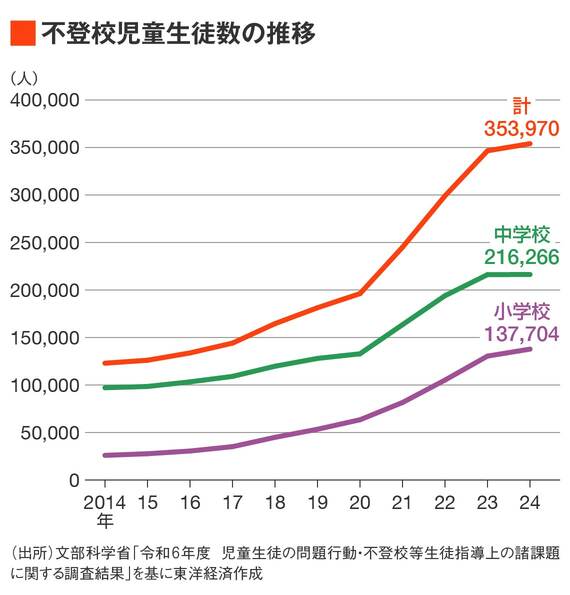

「不登校35万人超」過去最多、調査結果に表れない「出席扱いの子」の実態は把握できているか? 「"学びの多様化学校"の設置だけでは限界」の訳

まず、学校の多忙化が挙げられる。学習内容や指導すべきことが複雑化・多様化しているため、教員だけでなく児童生徒も忙しいのだ。やることが多すぎて楽しい気持ちになれず、勉強についていけなくなっても学校(教員)のペースや事情が優先される。その結果、不適応を起こして不登校になる傾向がある。

また、社会環境の変化も大きい。以前は家に引きこもってもやることがなかったり、家族や近所の目が気になったりしたものだが、現在はネット環境さえあれば家の中で好きなことをして楽しく過ごせるし、社会全体が不登校状態に対して登校を促さない考え方に変わってきていることも、不登校の増加に影響していると感じる。

「不登校数にカウントされない子どもたち」の実態

とくに低学年児童については、子どもの“イヤイヤ”を尊重して学校を休ませる保護者が増えたと思う。高尾山学園でも、学校説明会に参加した低学年児童の保護者が、不登校の理由について「子どもが嫌がっているので」「朝は余裕がなく子どもを学校に連れていけない」と述べるケースは多い印象だった。

最近では、学びの多様化学校の教育に賛同し、「子ども(家族)のペースで通える学校を探している」と転入を希望する家庭や、あえて不登校になって学びの多様化学校に通わせるケースも散見される。

こうした保護者の意識の変化もあり、従来なら教室に入りさえすればすんなり適応できていたような層も不登校状態となっているのではないだろうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら