昭和→平成の浮沈を経た「世界のモーターショー」は今どうなっているのか? ジャパンモビリティショー開催直前に解説

その改革に率先して臨んだのが、トヨタである。なんとトヨタのブースの展示は、すべてが未来に向けたコンセプトカーであり、量産車が1台もないという驚きの内容だった。

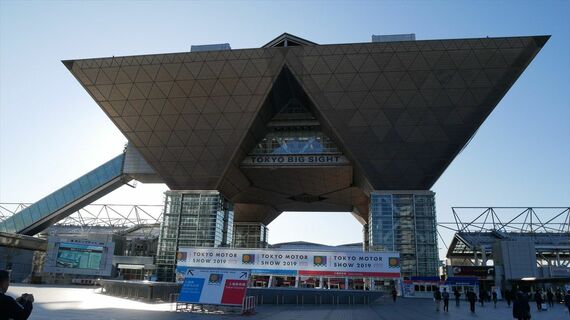

そして、その新しい試みは成功。2019年「第46回東京モーターショー」の来場者数は、130万人に回復したのだ。

コロナ禍となる2021年の開催中止を挟み、2023年開催から東京モーターショーは、新たにジャパンモビリティショーと名前を変更。オールジャパンによる「モビリティ×エンターテインメントの祭典」という路線を歩み始めた。

第1回の2023年は来場者数111万人を記録。コロナ禍明けと考えれば、上々の滑り出しだといえる。

苦戦する欧米のモーターショー

東京モーターショーが平成の時代に来場者数を減らしていったように、欧米のモーターショーも同様の道を歩んでいた。

具体的には、先に5大モーターショーとしてあげた東京以外のフランクフルト、パリ、ジュネーブ、デトロイトである。

インターネットのない昭和の時代、東京を含む世界5大モーターショーは、世界中の自動車メーカーとメディアが集まる、国際的なイベントであった。

どこのモーターショー会場にも、日欧米の自動車メーカーがズラリと並んで、華々しく新型車を発表し、それをメディアが取材して世界中にニュースとして発信していた。

ところが1990年代後半になってインターネットが普及するにつれ、そうした発表の場としてのモーターショーの重要度は下がる。メーカーによる事前発表やネットメディアによる速報が流れるようになったからだ。

そして2010年代になると、少しずつ各会場での顔ぶれが変わってゆく。自国開催には出展しても、海外のモーターショーには出ない自動車メーカーが増えてゆくのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら