自工会によれば、近年バイク購入者は40~50代が増加しており、購入しているのは付加価値の高いモデルが多くなっているという。また、免許所得者に占める女性比率が増加するなど、ユーザー層にも変化が生じているのだ。

小鹿野町でも「ウェルカムライダーズおがの」の宣伝大使としてOMG(おがの・モト・ガールス)が結成され、観光PRの一翼を担っている。

欧米でも2輪文化の育成を推進

小鹿野町のように「バイクで町おこし」にチャレンジしている事例は、手法が違うが全国各地で徐々に広がり始めている印象がある。

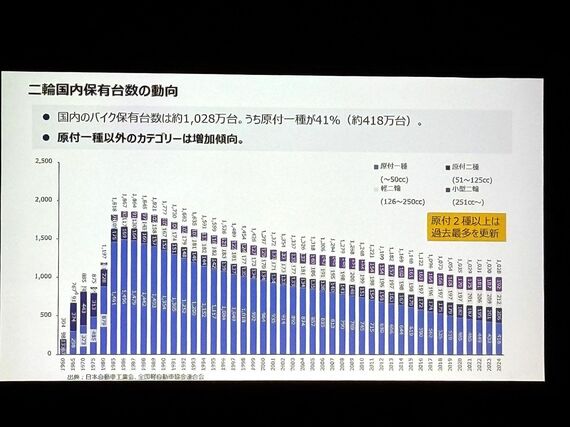

背景にあるのは、国内2輪市場そのものの変化だろう。

前述のように、ユーザー層の変化に加えてバイクの楽しみ方にも変化があるのだが、代表的な例が「バイクツーリング」だ。

これは、皆で仲良くバイクでツーリングに出かけることにとどまらず、イベントや競技などを含めた新しいカルチャーという位置付けである。

欧米では日本より一歩先に進んでおり、国際モーターサイクリズム連盟(FIM、モータースポーツ関連で日本を含めて世界80カ国が加盟している)が、バイクツーリングを競技としてだけではなく、2輪文化としての育成を推進している。

日本では、日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)がバイクツーリングの普及に尽力しているところだ。

バイクツーリング等を活用した新たなるバイク文化の創造は、国が業界団体各社と進める「二輪車産業政策ロードマップ2030」にも深く関係している。

ビジョンとして、「二輪車ならではの価値提供を通じ、人々の暮らしに『感動』を届け、日本経済・社会と二輪市場の発展、雇用維持に貢献」を掲げる。「感動」を表に出して表現しているところが、自動車を含めた他の産業分野での政策と大きく違う点だ。

見方を変えると、小鹿野町の事例のように、時として意見の相違から人と人がぶつかり合うこともあるなど、良くも悪くも「人中心」であり「人と地域が密接」なのが2輪産業であるように感じる。だからこそ、「感動」の度合いも大きいのだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら