つい「ムダなまとめ買い」をしがちな人が知らない、【コストコの巨大カート】に仕組まれた"巧妙な罠"

同じ金額を1年に10万円ずつ20年かけて支払われるよりも、利益を確保しやすいのです。

また、商品によっては、管理にリスクを伴うものもあります。たとえば、賞味期限がある食品などは、売れる前に期限切れになって、廃棄せざるを得ない可能性もあります。したがって、まとめ買いしてもらったほうが、ムダを減らせるため価格を下げることができるのです。

このように、まとめ買いは、関わる多くの人々の手間やコストを減らせます。安くなる理由も明確なので、安かろう悪かろうの心配も少ない買い方です。いろいろな意味で「いい買い物」だといえるでしょう。

これら「低価格商品のまとめ買い」の特徴をあげていくと、いいことずくめのように思えるかもしれません。しかし、やり方を間違えると「ダメな買い物」になる可能性もあるのです。

「損したくない気持ち」がまとめ買いに走らせる

最も注意すべきは、安いからという理由で、まとめ買いしすぎてしまうことです。

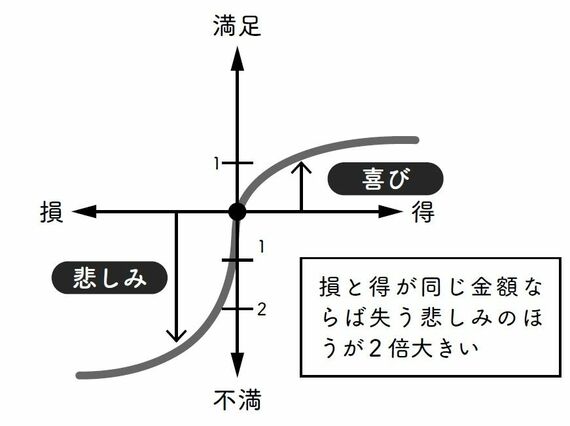

行動経済学の視点では、安く買える機会をみすみす逃すことは、「損失」ととらえます。人は、同じ額の損と得があった際に、「損したときの悲しみや不満」を「得したときの喜びや満足」よりも大きく感じる傾向があります。ゆえに、損失を必要以上に避けようとするのです。

下の図は、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンらによる、損失回避を表した「価値関数」のグラフです。損や得と、それに伴う感情を曲線で表しました。グラフ上で右に寄るほど「得」で、左に寄るほど「損」だとします。上に行くと「満足や喜び」があり、下に行くと「不満や悲しみ」がある状態です。

得した状態で右に寄ると、満足が高くなって曲線は上へ、損をして左に寄ると不満が高まり曲線は下に向かいます。ここで同じだけの得と損で、満足と不満の違いがどのくらいあるかを曲線で見てみましょう。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

無料会員登録はこちら

ログインはこちら