建設ラッシュの先に待つのは夢のアリーナか?令和のハコモノか? 全国で浮上する65超のスタジアム・アリーナ構想…「稼げるシンボル」への道険しく

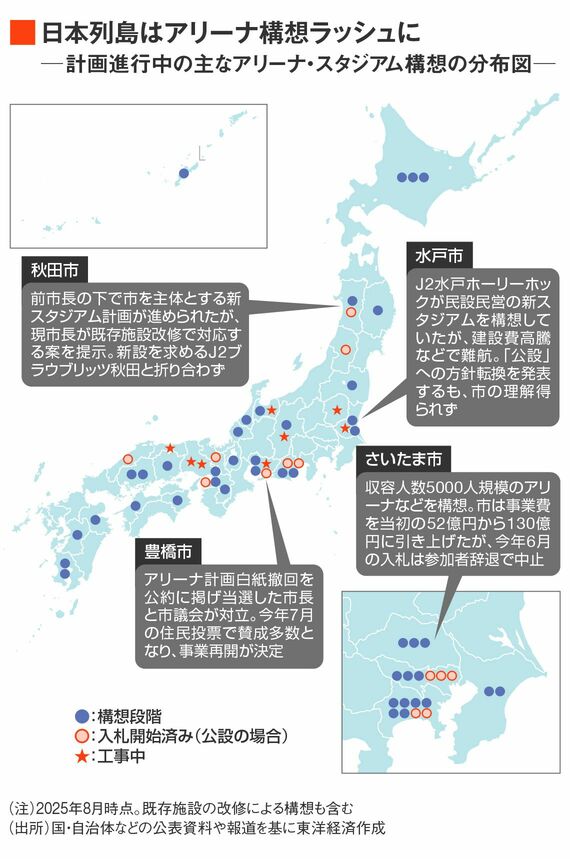

ただ、検討が進む65カ所の構想の中身を確認すると、仕様や資金調達の手法をめぐり、見直しを余儀なくされるケースも散見される。最大のネックとなっているのが、建設費の高騰だ。

Bリーグの試合開催を想定した収容人数5000人規模のアリーナの建設を計画するさいたま市では、建設費高騰や物価上昇を受けて、事業費が当初見込んでいた52億円から130億円に膨張。入札を実施したものの、今年6月に参加者の辞退で中止となった。

入札が不調となる事態は昨年来、秋田や鹿児島でも相次いだ。アリーナの建設延期を発表したある自治体の職員は「建設コストは上がり続けているので、せめて“高止まり”にならないと計画の再始動は難しい」と漏らす。

収益確保のカギを握る興行誘致

各地で顕在化するコスト問題は、元をたとれば、アリーナ運営ビジネスの収益性の低さに起因する。

アリーナの主な売り上げは、スポーツやエンタメなどのイベント主催者への貸し出しによるものだ。貸し出し料金は周辺の競合施設と近い水準に設定されるため、上げることは容易ではない。一方、建設費の減価償却や、施設の維持管理費などが固定費として重くのしかかる。

そこで収益確保のカギを握るのは稼働日数だ。アリーナの整備を求めるスポーツチームの本拠地として活用されたとしても、ホーム試合は年間数十程度。国や自治体の計画では、ホーム試合以外の日程で、アーティストのライブやコンサートなどの興行を呼び込むことが想定されている。

ただ、興行は集客力のある東京、大阪、名古屋などの都市圏に需要が集中しやすく、誘致するにはコンサートの制作会社やイベンター、プロモーターへの営業活動が欠かせない。業界関係者は「各社に会場を決めるキーパーソンがいて、直接掛け合うこともある。地方に興行を引っ張ってくるためには、業界内部に精通しているだけでなく、首都圏に直接出向いて営業することも必要になる」と話す。

“稼げる施設”をうたいながらも、収益確保への道が険しいアリーナ。シンボルとして受け入れる地元の反応はどうか。前述のさいたま市の計画について、近隣住民は「もともと緑と水に親しむ市民のための公園が整備される計画だったのに、突如、アリーナを建設すると言われ寝耳に水だった」「周囲は住宅地で保育園も多い地域。アリーナによるにぎわい創出と言われてもピンとこない」と困惑気味だ。

全国各地に誕生する巨大な「ハコ」は、地域活性化の意義を果たしうるのか。慎重に検証すべき時期がきている。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら