グラフ理論で解析する株式持ち合いネットワーク、市場の危機が波及しやすい理由

国や企業同士が密接なネットワークで結ばれた現代では、ある企業の不祥事や危機が市場全体に波及しやすいと言われる。そこで、日本企業の株式持ち合い構造のネットワーク解析を通じ、株式市場がなぜ「危機」に弱いのか、検証してみた。

グラフ理論で分析

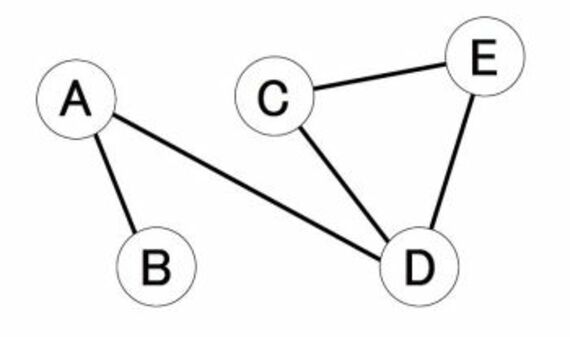

現実世界にあるさまざまなネットワークを解析する方法の1つに、グラフ理論がある。グラフ理論では、人間関係や分子構造などのネットワークを以下のような点(ノード)と線(エッジ)で表現する。

■ネットワークの模式図

株式持ち合いのネットワーク構造を、「パス長(Path length)」「クラスター係数(Clustering coefficient)」の2指標を用いて調べてみた。

パス長とは「あるノードから別のノードにたどり着くまでに、どれだけのノードを仲介しなければいけないか」を示す値だ。模式図で言えば、A社からE社のパス長は2、B社からC社のパス長は3となる。ネットワーク全体の平均パス長が短いほど、あるノード(企業)に起きた「危機」が周囲に波及しやすいと言える。

クラスター係数は、「あるノードと直接つながっている2つのノード同士がつながっている割合」のこと。模式図では、D社と直接つながっているA、C、Eの3社について、C社とE社はつながっているが、他はつながっていない。この場合、Dのクラスター係数は1/3となる(Dとの直接のつながりはDA、DC、DEの3、A・C・E間での直接のつながりはCEの1)。ネットワークの平均クラスター係数が低いほど、特定のノードに集中的につながっているネットワークということになり、「危機」の分散化が難しいといえる。