働き方改革は進んだか、学校は沈みゆく船か

学校の先生がとても多忙であることは、よく知られるようになった。ここ数年、文部科学省も各地の教育委員会も旗を振り、学校の働き方改革を進めたきたわけだが、大きな時間的なゆとりが生まれたという学校は少ない。

試しに、お知り合いの学校の先生に「忙しさは少しはマシになりましたか?」と聞いてみてほしい。「いや~」と苦笑する教員も多いのではないか。

むしろ、丁寧な支援・ケアが必要な子への対応、SNSなどで見えづらくなっているトラブルやいじめへの対応、ICT端末の管理や故障への対応、保護者などとの関係のこじれ、教員不足・講師不足による負荷などで負担は増大している。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP研究所)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

アメリカなどのように、教員は主に授業だけを担当する国もある(よって夏休み中は無給になることもあるようだ)。だが日本では、フルタイムの教員の場合、教科指導だけでなく学校行事や学級活動、生徒指導、部活動や補習なども行いつつ、子どもたちの心や主体性、協調性、文化・スポーツへの涵養なども含めてさまざまな側面から成長を支えている。

いわゆる「知、徳、体」を一体的に育てる日本の学校教育は、外国からも注目されているし、文科省も「日本型学校教育」として称賛している。だが、その裏に「ワンオペ」で1人の教員がさまざま雑多な仕事をこなしていて、世界一多忙だ。

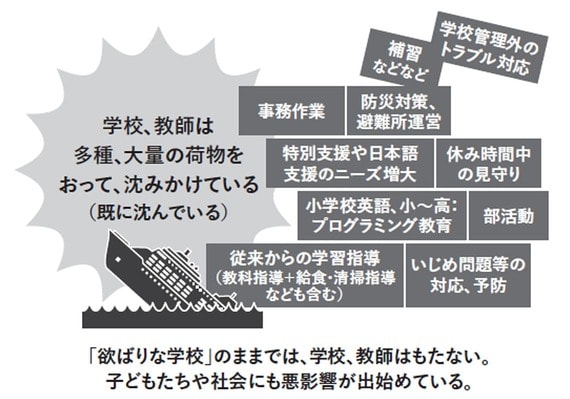

たとえると、次の図のように、日本の学校は、さまざまな荷で重くなり、沈みかけた船のようだ(高校教員で社会的にも発信を続けている西村祐二さんの言葉をお借りしている)。ふつうの判断なら、そんな危ない船からは脱出しようとするし、新たに乗ろうとはしないだろう。

実際、過重労働や職場のサポート不足で精神をすり減らし、休職し辞めていく人は増加しているし、教員採用試験の受験者が減っている自治体も多い。

もっと先生たちがしょっている荷物を減らせないものか。ここでは、学校・教員の業務、仕事を仕分けることの難しさと今後の方向性について考えたい。

1日3.5時間残業→1時間程度に減らせるか?

折しも、この6月に賛否さまざまある給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の改正が成立した。そこでは、公立学校教員の時間外勤務時間(在校等時間)を2029年度までに月平均で30時間程度まで減らしていくことが目標とされた。

現状はどうか。もっとも信憑性の高いデータの1つが、文科省が2022年に実施した教員勤務実態調査だ。平均的な学校の先生の姿として、平日1日あたり小学校では11時間23分、中学校では11時間33分仕事をしている(持ち帰りを含む)。1日の正規の勤務時間は7時間45分なので、毎日時間外が小・中とも約3.5時間超、発生していることになる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら