出所:文科省「教員勤務実態調査(令和4年度)の集計(確定値)について」

法改正で明記された目標は月30時間、単純計算して1日あたり1時間なので、今よりも1日あたり2.5時間は減らさないといけない。なお、土日仕事を一切しなくてよい場合は、平日1日あたり約2時間削減する必要がある(時間外は約1.5時間×20日で約30時間)。

これは平均値で、部活動などで週末もっと仕事をしている先生もいる。また、年度末や年度はじめはもっと忙しい先生は多い。実際はより大幅に残業を減らす努力を要する学校、教員もたくさんいる。

残業時間の話ばかりされると、「働き方改革や残業削減に向けて、もうやれることはやっている。これ以上どうしろと言うのか!」「仕事が減らないのに、時短ばかり言われて、もう辟易だ」と言いたくなる校長、教員もいるかもしれない。だが、ざっとした数字的な感覚、目安を共有して、ハードルの高さをイメージするために言及した。

学校の業務を仕分ける3分類

では、先生たちの仕事でどんなものが減らせるだろうか。

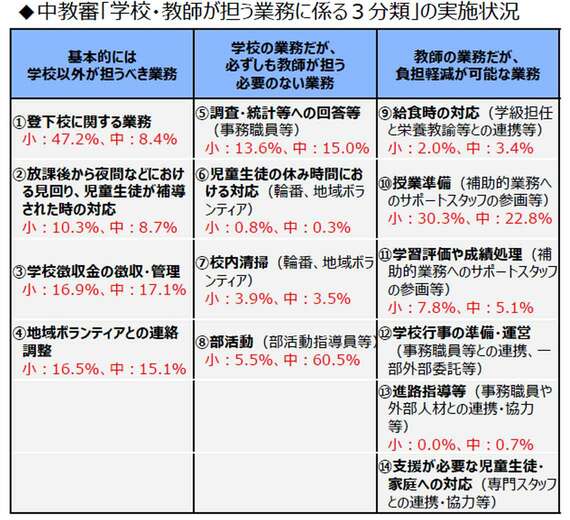

文科省は、コロナ前から学校の業務を「基本的には学校以外が担うべき業務」「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」の3種類に分類して、負担軽減の方向性を示してきた(2019年1月の中教審答申がもとになっているが、2017年頃から示している)。

例えば、交差点や横断歩道での見守りなど登下校に関する対応は、学校以外が担う業務とされている。通学途中の子どもの事故に関しては保険(災害共済給付制度)が適用されるため、通学路の安全確保は学校の責任だと信じている教職員も多いが、これは誤った認識だ。

学校保健安全法を確認すると、学校、教員の役割として、交通安全のルールを教えることや、保護者・警察などとの連携は規定されているが、通学中の見守りまでの責任があるとはされていない。保険の補償対象となるということと、学校の責任かどうかは別問題である。

ほか14業務が例示されていて、細かく解説すればいろいろとあるが、かつて注目された「事業仕分け」の発想に近い。本当に学校が担う必要があるのかどうか、あるいは教員以外の人にお願いできないだろうか(外部委託や分業)、もう少し効率化できる余地があるのではないか。そうした視点で見直し案を提案している。だが、次の表の赤字のとおり、この3分類の学校実施率は決して高いとは言えない。

文科省の別の調査では、教育委員会を対象に、3分類に関する取り組みが進捗したかどうか聞いていて、こちらのほうが実施率は高そうに見えるのだが(文科省「令和6年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」)、教育委員会としては推進しているつもりでも、学校側の実感としてはあまり進められていないようだ(注1)。

いずれにせよ、2022年実施の勤務実態調査でも、残業がかなり多いのは、国は業務の仕分け、見直し案を示したものの、各教育委員会、学校ではそれほど取り組まれていないことも影響している。

注1:例えば、学校徴収金(給食費など)を教師が関与しない方法にしていると回答した市区町村は、文科省調査によると45.9%だが、勤務実態調査の学校回答では小中学校とも約17%しか行っているとは回答していない。細かくいうと、給食費では学校外にしているが、教材費や部費等は教師の関与が残っているといった事態も多いので、両調査の違いが出ているのかもしれない。また、教員勤務実態調査のほうでは、該当する業務がもともとない場合には「実施している」と回答していない可能性が高い。

なぜ、業務の削減や分業は進まないのか?

私自身は、この業務の3分類を検討するときの中教審の委員、つまり作り手側でもあったので、フェアに検証、評価できる立場ではないが、教育委員会、学校に3分類が十分に活用されていない、浸透していないとすれば、なぜなのかについて考察したい。

1つの可能性は、認知度が高いとは言えないことだ。全日本教職員連盟が実施した「教職員の勤務環境に関する実態及び意識調査2024」によると、3分類について「内容も含め知っている」は15.6%、「大まかには知っている」は48.2%、「内容についてあまり知らない」25.4%、「ほとんど知らない」10.9%であり、約3.5割にはほとんど認知されていない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら