ただ、言い換えれば、約6割強の教員は知っているわけで、啓発不足といった理由だけでは説明できないことがあるように思う。少なくとも5つの背景事情、あるいは反省点があると、私は考えている。1つずつ順に考察していこう。

②保護者等の反応が心配

③外部の人には任せたくない

④分類内容や方針に問題がある

⑤トップダウンな進め方への反発ややらされ感が強い

業務の削減やアウトソーシング、分業などを進めようにも、やってくれる人がいないと、できないという事情だ。部活動の地域移行、地域展開などは典型例だ。また、地域住民や企業などからゲストティーチャーをお願いしたりする調整業務についても、コーディネーター(地域学校協働活動推進員等)が配置されていないと、お願いしようにもできないので、学校の先生がやることになる。

あるいは、給食の時間というのは、アレルギー対応や火傷の注意、子ども同士のもめごとなどで、小学校教員等にとってはもっとも気の抜けないときだ。おいそれとお願いできる人が周りにいるわけではない。

この受け皿がない問題というのは、予算がない問題と、適切な人手がいない問題に分けられる、もしくは両方であることも多い。

2つ目の背景として、やろうにも、保護者や地域住民の反応が気がかりだし、そうした人々を説得、調整するのも手間がかかると校長や教職員が認識している事情がある。

例えば、先ほどの登下校の見守りについては、学校から切り離したいと考える校長、教職員は少なくない。だが、「保護者だって忙しいのだから、あるいは児童の死亡事故が起きた地域なので、容易に学校からやらないとは言い出せない」といった声を校長等から聞くこともある。

家庭・地域と学校とは持ちつ持たれつの関係性の中、簡単に学校から切り離すわけにもいかない、ということだろう。教員の負担軽減ばかり強調して、変なクレームになっては、学校側にとってむしろ負担増になる。

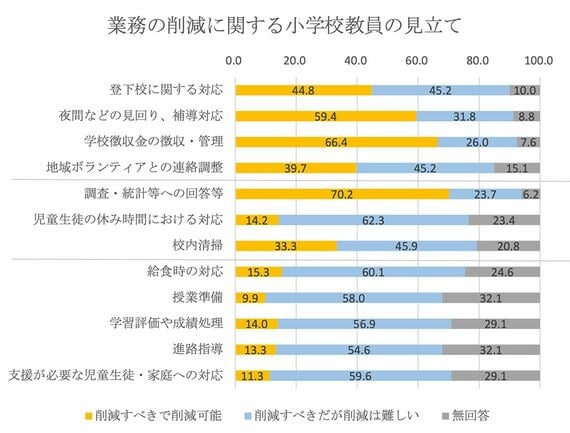

上記2つの背景事情が示唆されるのは、前述の教員勤務実態調査で、個々の教員に業務が削減できると思うか聞いた設問がある。以下は、小学校教員の集計結果だが中学校も似た傾向だ。

出所:教員勤務実態調査(2022年実施)をもとに筆者作成

登下校対応や地域ボランティアとの連絡調整については「削減すべきで削減可能」という回答と「削減すべきだが削減は難しい」という回答が拮抗している。一方、休み時間の対応(見守り)や給食時の対応については「削減すべきだが削減は難しい」との回答が約6割に上る。

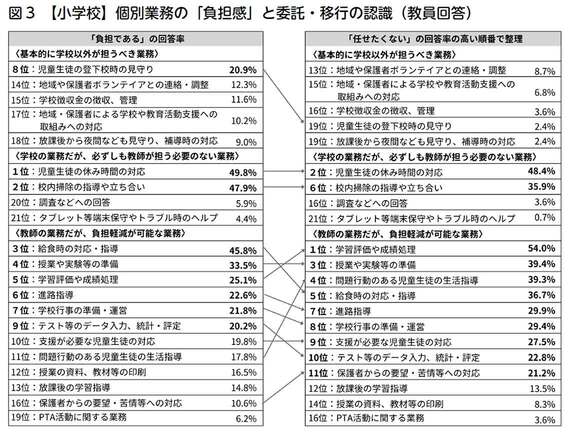

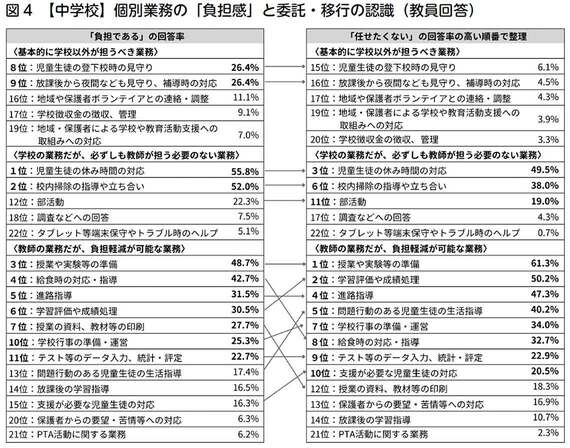

校長あるいは教員自身が手放したくない、自分たちでやりたいと考えているものもある。東京大学名誉教授の小川正人氏らの調査(注2)によると、多くの教員が負担に感じている業務であっても、「任せたくない」との回答が比較的多いものもある。例えば、児童生徒の休み時間の対応、校内清掃、学習評価・成績処理、授業準備、生活指導などだ。これも、任せたくないという教員と、任せてもいいと考える教員の両方がいるとも解釈できるデータではあるが。

注2:2021年末に全国7県の小中学校に無作為抽出のアンケートを実施。

なぜ任せたくないと感じているのか。その背景はこの調査ではわからないが、私は3つくらいの背景があるように思う。

第1に、教員が自身で担うことの必要性や意義を感じている業務であるからだ。小川氏の著書にも、休み時間の対応や校内清掃では「生徒指導上、大切な時間や取り組みになるため、ほかに任せたくないとする意識が強く生じるのではないかと推察できる」とある。

それと裏返しだが、第2に、外部人材への不信感がある、あるいは安心感が低いからだ。例えば、部活動などでも外部指導者では生徒指導上の問題に適切に対処できるのか不安という声をよく聞く。

第3に、委託したり、分業したりするのも手間がかかるので、面倒だと感じているからだ。これは前述の「②保護者等の反応が心配」ということも関連する。あるいは、教職員間でも賛否が分かれることについては、校内の調整だって馬鹿にならない。

例えば、私個人は掃除は外部委託してよいと考えているが、教職員の間では賛否がかなり分かれるテーマだ。委託するにしても予算があるかどうかといった問題(前述の①)に加えて、校内での説得が大変で面倒だと思われているのではないか。

3分類があまり活用されない背景の4番目として、内容に納得感が低い可能性もある。これまでの「日本型学校教育」と違う方向性を示すところもあるので、ぱっと見たとき、違和感がある人もいるだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら