生徒の「本離れ」を救ったのは"異色の司書"、貸出数を倍増させた図書室の仕掛け 面陳列にポップに「ガチャ」?斬新な企画の数々

(写真:学校提供)

実際、三本氏の読み語りをきっかけに「続きが知りたい!」と図書室を訪れて本を手に取る児童も多いそうだ。本は学年を問わず、子どもの好奇心や興味関心に合わせて“飛び級”ができる。誰かに押しつけられたものではなく、自らが面白いと思ったものなら、たとえ知らない漢字が出てきても、自分で調べてみるきっかけにもなるだろう。このように、子どもたちが本と触れ合う機会が増えれば、図書室の利用者も増えていくはずだ。

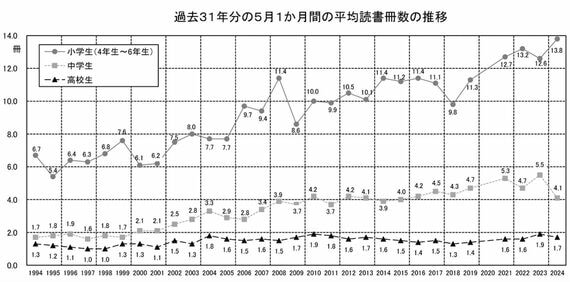

全国学校図書館協議会が毎年実施する読書に関する調査(2024年)によると、小学生は昨年、わずかに読書冊数が上昇した。とはいえ、本当に読んでいるかどうかの信憑性を計るのは難しい。学校によっては読書週間を設け、読んだ本の題名と作者をシートに記録させるケースもあるが、白紙で出すのは気が引けるという理由などで、実際は読んでいないのにシートを埋めようとする子どもも見受けられるからだ。

(出典:公益社団法人 全国学校図書館協議会「学校読書調査」)

最新の統計(2024年)では、子どもたちの平均読書冊数は、小学生13.8冊、中学生は4.1冊、高校生は1.7冊。「本を読まない割合」は、中学・高校と学年が上がるにつれ、それぞれ23.4%、48.3%と増えていく。

モバイル社会研究所が1都6県に暮らす小中学生とその親に実施した調査では、昨年、調査開始から初めて、小学6年生のスマホ所有率が半数を超えた。学年が上がるにつれてスマホ所有率は上昇し、中学3年生の所有率は82%だ。

もちろん電子書籍も出回っているため、「スマホの所有率=読書離れ」と決めつけるのは少々乱暴ではあるが、それでも、読書離れとスマホの出現には関係があるように感じる。一家に1台テレビがある時代を迎えた際も「子どもがテレビばかり見て本を読まない」という指摘があったが、テレビは時間によって番組が区切られているため、子どもが見たい番組が四六時中流れていたわけではない。ところが今は、YouTubeやSNSなど、好きなものを好きな時に、好きなだけ視聴できるのが実情だ。

これらの誘惑を押しのけて子どもを読書に導くには、大人側のサポートが必要である。本との出合いや関係性をいかにして築くか。結果を出している品川翔英の取り組みは、子どもや若者の本離れを食い止める1つのモデルを示してくれている。

(注記のない画像:筆者撮影・学校提供の写真を基に東洋経済作成)

執筆:ジャーナリスト 宮本さおり

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら