生徒の「本離れ」を救ったのは"異色の司書"、貸出数を倍増させた図書室の仕掛け 面陳列にポップに「ガチャ」?斬新な企画の数々

「図書室から離れた場所に教室がある子は、図書室に来るのが面倒かもしれないと思って」と高田氏。昔の魚屋のごとく、カートを引いて廊下を巡り、通りかかる生徒に本を紹介する。新しい校舎は教室と廊下側の壁がないオープンな造りになっているため、廊下に高田氏が来ればすぐにわかる。

(写真:筆者撮影)

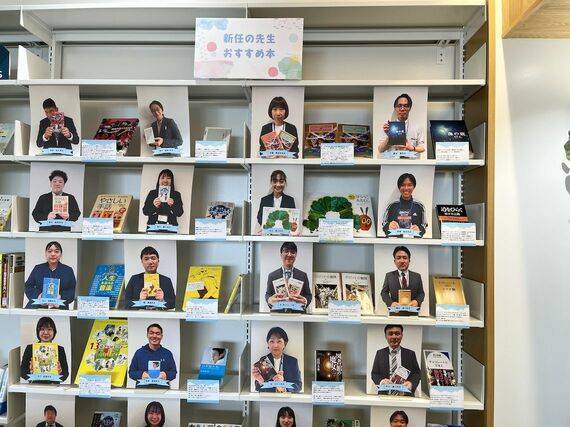

同校の場合、校長をはじめとする教員たちが、高田氏の取り組みを「面白い!」と受け止めてくれることも、図書室で数々のアイデアが実現される後押しとなっている。教員と高田氏の良好な連携をうかがえるのが、図書室に入ってすぐの棚だ。同校に新しく来た新任の教員に協力を依頼、新任教員の顔写真とオススメ本を並べたコーナーを作った。すると、生徒だけでなく、教員たちも足を止める場所になった。「この先生、こんな本が好きなのか」と、新任教員と生徒はもちろん、前々からいる教員とも、本を介した新しいコミュニケーションが生まれるようになったという。

(写真:筆者撮影)

上の年齢向けの本を「読み語り」して好奇心を刺激

この事例を受けて、同学園の小学校の図書室でも、面陳列をメインにすべく準備を進めている。図書室のリニューアルはまだ完成前だが、児童に向けた「読み聞かせの時間」を豊かにする取り組みは随分前から行ってきたそうだ。小学校では、小学1年生の副担任も務めているという三本氏による「朝の読み語りタイム」を設けている。三本氏は「読み聞かせ」ではなく「読み語り」というのだが、これは絵本作家の杉山亮さんの影響だという。

(写真:筆者撮影)

品川翔英中学校高等学校 国語教諭/品川翔英小学校 1年副担任

(写真:筆者撮影)

「杉山さんが『読み語り』とおっしゃっていたんです。『読み聞かせ』というと、本を読む側の大人も“聞かせてやるから、ちゃんと聞きなさいよ!”という心持ちになってしまう気がして。

でも子どもは、聞く態度には関係なく、実はしっかり物語を楽しんでいることがあるんです。読む側も“読むぞ!”という態度ではなく、“読み語っているから、興味があったら聞いてね”くらいの態度でいるほうが、子どもにとっては良い気がして、私も『読み語り』としています」

三本氏の「読み語り」では、児童の年齢に合わせた本だけでなく、少し上の年齢向けの本も選んで読むようにしている。

「本の中に習っていない漢字があると、児童自身で読むのは少し難しいかもしれません。でも、読んであげれば理解することができます。本はそれ自体に力があるので、私たちはその力を受け取って読むだけ。聞く態度うんぬんより、学年に関係なく面白い本を読んであげることで、子どもたちに『本って面白いんだ!』と思ってもらうことが一番大切だと思います」