生徒の「本離れ」を救ったのは"異色の司書"、貸出数を倍増させた図書室の仕掛け 面陳列にポップに「ガチャ」?斬新な企画の数々

品川翔英中学・高等学校 学校司書

(写真:筆者撮影)

「もともと本は好きでした。それに資格勉強との両立を考えた時、図書館なら体力的負担も少なくて、正直『楽かもしれない』と思っていたんです」

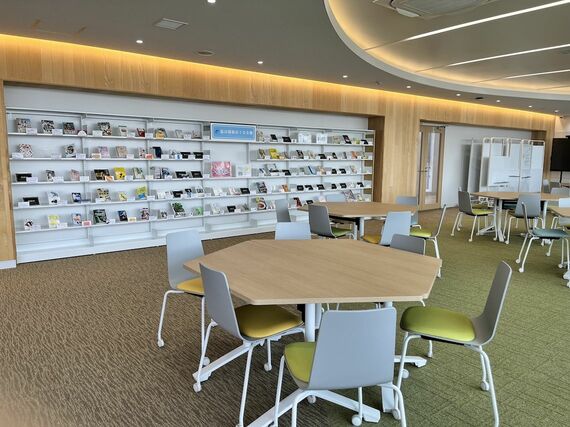

しかしアルバイトをするうちに、高田氏は図書館での仕事に面白さを感じ、沼にはまっていった。気付けば、建築士の資格ではなく、図書館司書の資格取得を目指すことに。無事に司書の資格を取得して、求人のあった同校に就職した。早速、新校舎建築に伴う図書室リニューアルに際して高田氏が参考にしたのは、街の本屋だった。

「街の本屋さんは、本を売るために必死で頑張っています。本を手にしてもらうための工夫を沢山されていると思ったので、僕たちもここを見習おうと思い、いろいろと見て回りました」

目にとまったのが、本を面陳列する手法だった。学校の図書室でも、「今月のイチオシ本」など限定的なコーナーで面陳列をする場合はある。だが同校の図書室では、面陳列をメインで本を並べることにしたのだ。パッと見で本の数が少ないようにも感じるが、実は全部で1000冊もの本が陳列されているという。

(写真:筆者撮影)

陳列されていない本は閉架図書として保管されており、蔵書は2万数千冊にも上る。面陳列の本棚に借りたい本がなかった生徒には、閉架図書の棚を案内するそうだ。

(写真は学校提供)

面陳列の棚の本には、本屋さながらのポップもつけられている。

(写真:筆者撮影)

「通常の陳列は、もともと本好きの人にとってはいいかもしれません。でも、本がそれほど身近にない生徒にとっては、背表紙のタイトルだけ眺めてもなかなか興味がわかないと思いました」

表紙が見える面陳列にしたところ、いわゆる「ジャケ買い」に近い形で本を手にしてくれる生徒が増えたという。

とはいえ、これは一般の陳列方法に比べて司書や職員の努力が必要な方法だ。同じ本ばかり並んでいては、生徒たちも飽きてしまう。そこで、高田氏は多い時で月に2回、陳列本を入れ替えている。相当な手間なのではと質問すると、「毎月新しい本を購入しているので、早くみんなに見せてあげたい!という思いがあります」と笑顔で返ってきた。これ以外にも、高田氏は新たなアイデアをどんどん実行していった。

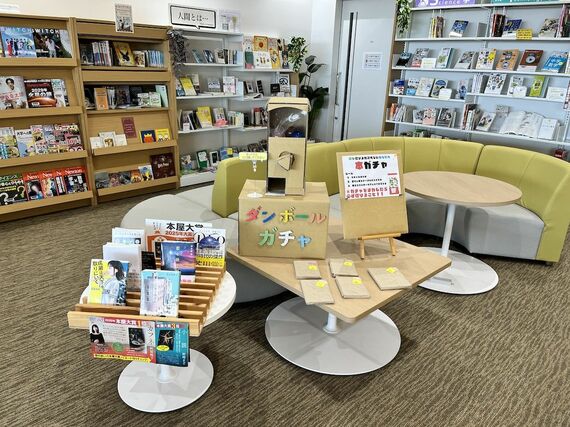

例えば、知らない本との出会いを促そうと、本の情報が出てくる「ガチャガチャ」を段ボールで自作。この装置をきっかけに本を手に取ってくれる生徒もいるという。カートに本を載せて廊下を巡る「出前図書室」も始めた。

(写真:筆者撮影)