「通勤時間を超短縮」「乗り心地も最高!」…なのに全然利用されてない「東京都"推奨"の船通勤」。お役所ならではすぎる、その理由とは?

これでも、各社は都から「最大1日10万円(費用総額の1/2以内)の補助」を受け、500円で踏みとどまっている。

遊覧船として運航すれば1000円・2000円と料金を徴取できるところだが、名目上は「船通勤向け」であり、これ以上の値上げはできない。

船通勤、なぜ推進される?防災工事に「名目づくり」が必要な現実

船を鉄道・バスに次ぐ通勤手段に引き上げるという東京都の試みは、率直に言って無理がある。しかし、都には別の目論見「防災体制の構築・維持」がある。

首都圏直下型地震(震源を都心南部と想定)が発生した場合、東京都の建物被害は約19万戸、死者は約6000人、避難者は約300万人と予測されている(東京消防庁資料より)。各地では道路の寸断・落橋で、避難できなくなり孤立する事態が起きるだろう。

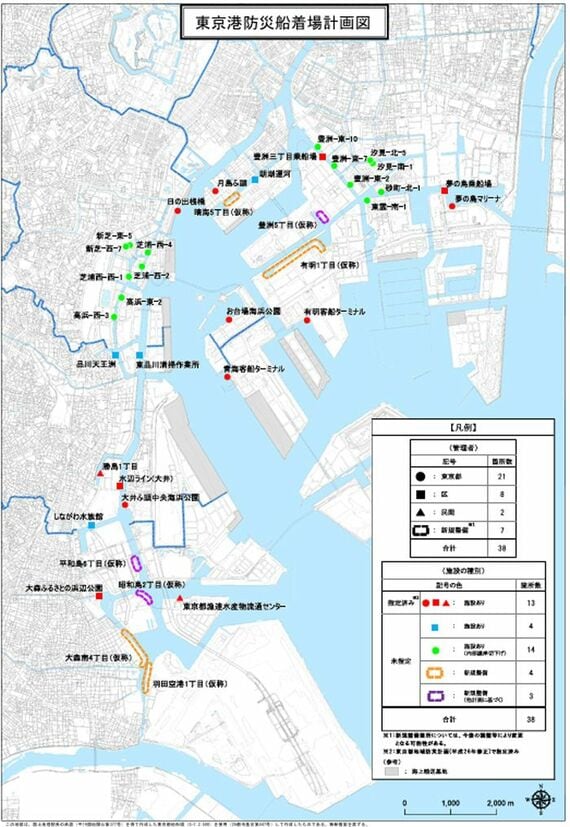

東京都は災害対策として30カ所以上の防災船着場を保有しており、遊覧船の発着など、民間の利用を認めている。都からすれば、遊覧船が船着場に使用料を落としてくれる上に、巡視船を出さずとも遊覧船が川のルートを毎日さかのぼり、川底に障害物があっても見つけてくれる。さらに水辺を観光地化し、観光誘客にも役立ち、災害時の避難手段にもなる遊覧船は、都にとって何重にもありがたい存在なのだ。

「船通勤」を推進すれば湾岸地域の船のネットワークはさらに広がり、約60kmにも及ぶ運河の活用もできる。何より、防災工事だけでは「ムダ」と見なされる傾向にある中、「船通勤にも役に立つから」といった理由で、防災工事の予算獲得もしやすくなる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら