地震に備えた対策はしている? 地域ごとのデータで見る地震の《備え率》と《リスク感度》

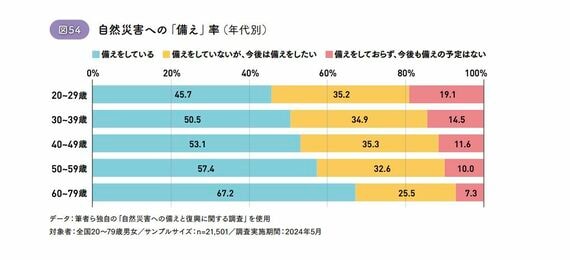

図54を見てみましょう。年代が上がるほど備えをしている人が多く、60代以上は67.2%の人たちが備えをしていました。若年層は半数以下しか備えをしておらず、5人に1人が、今後も備えをする予定がありませんでした。

図53と図54より、近々地震が起きると思っている人が多いにもかかわらず、備えの行動を起こせない人たちが、若年層に多いことがわかりました。ここから、備えをしない、できない理由を探していくことで、「自助」を高めるきっかけが見つかります。

本書では、この次に、備えに地域性はあるのかという問いに移っていきますが、基礎的なグラフを描くことで、場当たり的でなく、次に何を分析するのかのスコープをどんどん狭めていくことができます。

自然災害への備えができている地域を参考に

図53と図54のグラフを作成するまでの私は、「リスク感度」や「備え」の程度にはなんとなく年齢で差があるのではというカンで年代別集計をしました。実はカンというより、どんな事象に対しても、とりあえず性別と年代でまず集計するのがよいと思います。

ただ、私自身は性別で分けることはほとんどなく、性差よりも世代差の方が大きいと感じるので、年代別を使うことが多いです。

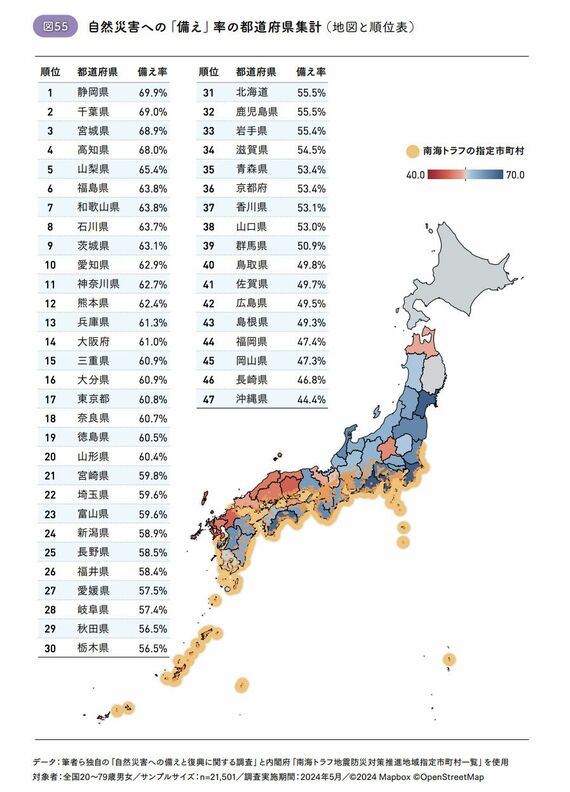

次に、都道府県で集計するとよいと思います。47都道府県はかなり便利で、地図が描けますし、各種グラフを描くにしても少なすぎず多すぎない分類だと思います。アメリカの州の数(50州)と近いのもいい感じです。

図55は、都道府県別に「備え」率を計算したものです。右上に赤~青のスケールがありますが、線グラフの軸や凡例のようなもので、全ての地域の値が40%~70%に含まれます。

真ん中(平均値あたり)の地域が灰色になっています。黄色の点は2024年(令和6年)8月8日~15日に気象庁から発表された南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の地震防災対策推進地域に該当する市町村です。太平洋沿岸に集中していることがわかります。地図を眺めると、西日本の日本海側で備え率が平均値より低い地域が多いことがわかります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら