地震に備えた対策はしている? 地域ごとのデータで見る地震の《備え率》と《リスク感度》

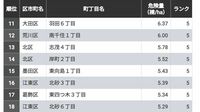

とはいえ、地図はイメージしやすい、わかりやすい、華やかなどの良い点が多いのですが、細かいことを理解するのには不向きです。そこで、私は地図には「順位表」を必ずセットで加えることを推奨しています。皆さんの出身地やお住まいの地域の備え率は何位でしょうか?

「備え率」と「リスク感度」を見る

備え率の地域別地図に、南海トラフ地震の防災対策推進地域を重ねたところで、もう一歩分析を進めていきます。ここまで使った「備え」と「リスク感度」を居住している都道府県別に集計し、地域の違いを見ていきましょう。

図56の縦軸は、都道府県(居住地)別の自然災害に対する「備え率」で、全国平均値は57.9%でした。横軸は、5年以内に自身の居住地で震度6弱以上の地震が発生すると思う人の割合を「リスク感度率」とし、居住地別に集計しました。全国平均値は30.4%です。

バブルの大きさは、「令和2年国勢調査」による昼間人口で、人口の多寡を示します。バブルの色は、濃い青色は全域が2024年(令和6年)8月8日~15日に発表された南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の地震防災対策推進地域、薄い青色は一部が対象地域、緑色は「令和6年能登半島地震」の災害救助法適用地域、黄色はその他の地域を示します。

ここからは、縦軸と横軸のそれぞれの平均値線(灰色点線)で、4つのグループに分けて、それぞれの顔ぶれを比べてみましょう。

第1グループ:「備え率」高い×「リスク感度率」高いグループ(15都県)

南海トラフ地震防災対策推進地域と一部対象地域が多く、昼間人口の多い東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県が含まれます。また、近年大きな地震を経験した宮城県、福島県、石川県、新潟県、富山県、宮崎県も入っており、宮城県、福島県、石川県は、特にリスク感度率が高いです。

第2グループ:「備え率」高い×「リスク感度率」低いグループ(11府県)

山形県、福井県以外は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。また、大阪府、兵庫県、熊本県は過去に大きな地震を経験しました。5年以内の地震発生率は低いと感じていますが、平時から備える意識が高い地域と言えるでしょう。47都道府県中、最も備え率が高かった静岡県(69.9%)が含まれます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら