地震に備えた対策はしている? 地域ごとのデータで見る地震の《備え率》と《リスク感度》

第3グループ:「備え率」低い×「リスク感度率」高いグループ(4県)

愛媛県のみ南海トラフ地震防災対策推進地域でした。「リスク感度率」は平均以上ですが、「備え率」が平均より低いグループです。愛媛県と栃木県は、「備え率」が平均値に近いため、住民に効果的な働きかけをすることで「備え率」が高まり、第1グループに移行する可能性があります。

第4グループ:「備え率」低い×「リスク感度率」低いグループ(17道府県)

4グループ中でその他の地域が7道県と最も多いです。特に昼間人口の多い北海道、福岡県、京都府は、備えの行動を促す工夫が必要です。また、1950年以降、震度6弱以上の地震が一度も発生していない19府県のうち半数の10道府県がこのグループに含まれていました。大きな地震を経験していない居住者も多いため、「リスク感度率」が低いと考えられます。

しかし、巨大地震注意の対象になった地域は、リスク感度が高まることで、「備え率」が上昇することが期待されます。一方で、その他の地域かつ大きな地震の経験がない秋田県、島根県、長崎県には、震災に対する意識と備えの行動の両面を高める必要があります。

備えの行動にどう繋げられるか

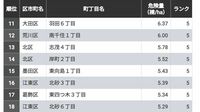

最後に、どのように危機意識を高め、備えの行動に繋げられるかを考えてみます。「備え率」が1位の静岡県に着目します。

静岡県は、1950年以降の震度6弱以上の地震は2回(いずれも2000年代以降)と極端に多いわけではありませんが、複数のプレートが重なり、大きな地震が発生する可能性が長年指摘されています。

消防庁によると、静岡県内の市町村が実施した直近の震災総合訓練の参加人員数は、日本全体の2割以上を占めており、全国1位です。

さらに、2012年度以降10年連続1位で、多くの住民が参加しています。行政の啓発事業の成果が「備え率」の高さに表れている好例といえるでしょう。

「備え率」や「リスク感度」のように主観的で捉えにくく、変化するトピックをアンケート調査で直接的に調べた後に、行政記録としてたくさんある客観的な事実(気象情報、災害情報、防災情報)を組み合わせることで、説得力が増して解像度が上がります。見たいこと(主役)が、完璧だと分析は楽ですが、たとえ主役はぼんやりしていたり、粗削りだったりしていても、傍証(supporting evidence)をバイプレーヤーのようにこれでもかというふうに重ねて分析するのが、好ましいと思っています。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら