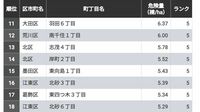

地震に備えた対策はしている? 地域ごとのデータで見る地震の《備え率》と《リスク感度》

居住地と居住地以外で比較すると、1年以内の超短期のリスク感度(水色)は、全ての年代で、「居住地以外で発生する」と思う人が「居住地で発生する」と思う人より多く、特に60歳以上では約4.6倍も多くなりました。正常性バイアスや楽観性バイアスという言葉が頭をよぎります。

居住地以外については、全ての年代で、7割以上の人たちが今後10年以内に地震が発生すると思っています。また、「いつ」起きるかと思うかは、年代を問わず同じ傾向が見られました。

居住地については、全ての年代で、10年以内に発生すると思っている人が半数以上となりました。また、5年以内、3年以内、1年以内のそれぞれの期間では、年代が若いほど、短期間に地震が発生すると思う人の割合が高く、地震への意識・不安が高いことがわかります。

特に、1年以内の超短期では、20代(13.3%)と60代以上(5.3%)との差が最も大きくなりました。人生経験が長く地震のニュースを見たり、経験したりした機会が多いはずの、60歳以上のリスク感度が低いことがわかります。

リサーチャーは、グラフを描いた後に、解釈する必要があります。解釈を見越して、①年代(性別、職業、年収などの属性)で集計する、②短期~中期~長期と時間を意識して集計するというポイントがあります。この視点で見ると、居住地以外は年代と時間の長短に年齢差がないこと、居住地については、5年以内の地震発生率については年代が若い方が地震を心配している人の割合が多いという特徴が見えます。

そして、例えば「経験が長い(年齢が高い)方が、リスク感度が低いのはどうして?」、「災害は起きるけどよそで起きると思ってるんだな」などの、引っ掛りポイントは「想定と異なる(じゃない方)」となり、次の分析の「たまご」になります。

自然災害への備え率×年代

備えには、「自助」、「共助」、「公助」がありますが、国はまず「自助」による備えを推奨しています。しかし、備えのニーズの急激な高まりを捉えるデータはほとんどなく、「備える人を増やす」にしても、現状がわからない状態です。

ここでも先ほどの「自然災害への備えと復興に関する調査」を使って分析します。図53の「リスク感度」は年齢別に違いが見えましたが、「備え」についてはどうでしょうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら