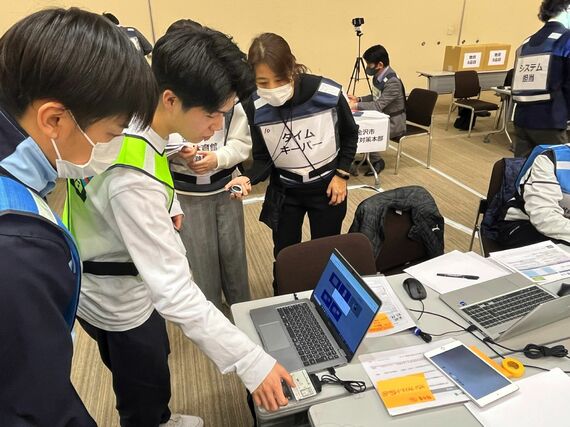

災害時の避難所運営、マイナンバーカードをタッチするだけで受付時間が10分の1に短縮、デジタル庁が避難者支援の技術検証実験を実施

「マイナンバーカードをタッチするだけで……」

と言うと、すぐに「災害時にマイナンバーカードを持っているわけがない!」という批判がありそうだが、現状、入所時に受付をしてもらうことでホワイトカードに基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を入力し、仮のマイナンバーカードを発行できる。避難所入所の管理を行うだけなら、この仮のカードでも十分に可能だ。以前の実証実験ではSuicaが使われたこともあるそうだ(SuicaのIDで管理を行う)。

また、今年春にはiPhoneを含むスマホにマイナンバーカード機能が搭載されるようになるので、スマホを持って避難していれば、それをマイナンバーカードとして使えるようになる。

そもそも、電源や通信があるのか?という疑問もあるだろうが、今回は、総務省が災害対策としてストックしている可般型の電源やStarlinkの利用がテストされた。ストックされているStarlinkは、利用方法を説明した冊子が一緒に梱包されているという。

避難所入所手続きにかかる時間が1/10に

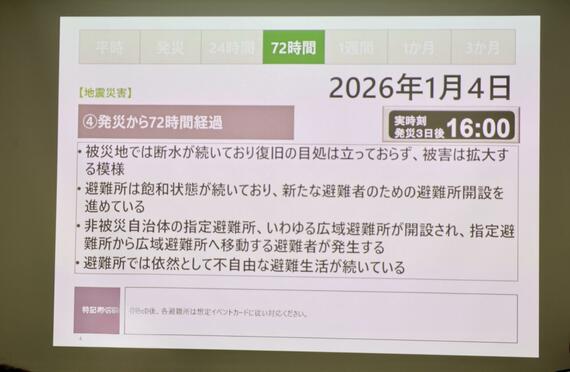

1月15日に、石川県金沢市ではStarlinkと可般型バッテリーの運用試験が行われた。電源や通信がなくても通信できるという知見は得られたが、運用する人が不慣れだと設置と利用にはかなり手間取ることが判明。また、Starlinkは屋外にアンテナを置いて、有線で屋内のルーターに繋がねばならず、その運用のために、どこかの窓やドアを開けておかなければならない……などの課題も判明した。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら