「#教師のバトン」がネガティブ投稿増加のきっかけ?

「他人からの誹謗中傷など気にしなければいい」、という意見もあるだろう。しかし、それはなかなか難しかったと吉田さんは振り返る。

「悪意あるコメントが一瞬視界に入るだけで、動悸が高まるんです。人間、そんなにたくましくもいられないのだと、身をもって知りました。それに、顔も名前もわからない人物が悪意を持って自分に接してくるという状況は、やっぱり怖いんですよね。とにかく、例えようがないほど怖くて。これは、実際に経験しないと理解できない感覚だと思います」

相手がどこの誰だかわからないということは、裏を返せば、どこの誰でもあり得るということだ。誹謗中傷を受ける側にとって、「匿名」=「全員」。たとえ少人数からの悪意でも、不特定多数の総意のように思えてしまうのだから、精神的にも相当な負担だったはずだ。

吉田さんの場合、SNSの「通報」や「ミュート」「ブロック」機能を使うようになってから、ようやく心にゆとりができたという。何かしらアクションすることで、ひたすら受け身で傷つけられる状況は免れたからだ。しかし、教員が匿名で誹謗中傷することへの“もやもや”は晴れなかった。

「今、学校はコンプライアンスに対して非常に厳格です。特に、個人情報漏洩と飲酒運転は定期的に研修があって再三注意喚起されますし、セクハラやパワハラなどのハラスメントも厳しく言われるようになってきました。しかし、SNSの利用や投稿については、まったく話題にものぼらないんです」

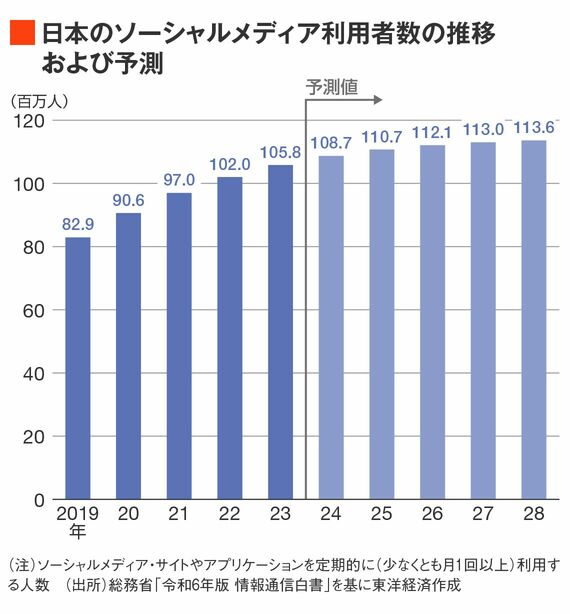

総務省の「令和6年版 情報通信白書」によれば、日本のSNS利用者は2023年時点で1億580万人。人口減少が加速しているにもかかわらず、利用者はさらに増加していくと予想されている。とくに統計は存在しないが、当然、教員の利用者も増えているだろう。吉田さん自身、周りで利用者の増加を実感しているという。

「2021年に文部科学省が始めた『#教師のバトン』プロジェクトをきっかけに、SNS投稿に対する教員のハードルが下がったように思います。もともと『#教師のバトン』は、学校現場の声や事例を共有して働き方改革の参考にしたり、教職の魅力を発信して人手不足を解消したりすることが狙いでした。しかし、その意図とは裏腹に、教育現場のネガティブな投稿に多くの共感が集まり、教員にブラックなイメージがついてまわるようになりました。

その名残なのか、仕事を頑張る様子や『やりがい』を発信したり、先生たちを励ますような投稿をすると、『ブラックな働き方を助長している』『やりがい搾取を正当化するのか』と叩かれる傾向にあります。建設的で健全な批判は参考になりますが、誹謗中傷は教育業界になんのメリットも与えませんよね」

学校現場とSNS上で「異なる顔」を持つ教員への懸念

SNSをめぐっては他の業界でも、社員やアルバイトの投稿が炎上し、企業イメージが著しく悪化した例がいくつもある。そのため最近は、プライベートのSNS利用にも踏み込んで注意項目を設ける企業が増えた。

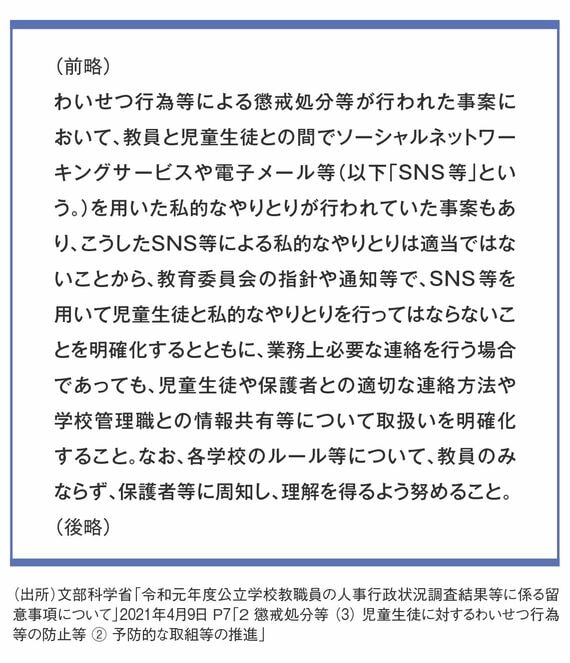

ところが、教員に対する文部科学省の動きは鈍い。2021年4月に「SNS等を用いて児童生徒と私的なやりとりを行ってはならない」という通知を出してはいるが、教員の発信については特段言及されていない。

「もちろん、SNS発信を規制することは『表現の自由』を阻害しかねませんから、慎重になるのもわかります。でも、せめて注意だけでも促してほしいのです。教員はみなさん素直で真面目ですから、上から言われたことや学校のルールであればきっちり守ると思います」