今回話を聞いたのは、約40年にわたって複数の私立中学校・高校で教鞭をとり、校長を務めた経験もある豊島秋弘さん(仮名)。そのうち、とある高偏差値の中高一貫校では、中学校での退学者が続出していたという。いったい何が原因だったのか。

【エピソード募集中】本連載「教員のリアル」では、学校現場の経験を語っていただける方を募集しております(記事は仮名、詳細は個別取材)。こちらのフォームからご記入ください。

年齢:65歳

勤務先:私立中高一貫校(退職済み)

高学歴教員による巧みな排除で学級崩壊

豊島さんは、大学を卒業して大手企業に就職。その後、私立の中高一貫校にヘッドハンティングされて教員としてのキャリアをスタートした。手腕が認められ、複数の学校に勤務する中で、引っかかりを感じるようになったという。

「学級崩壊を起こすクラスには、共通点があるような気がしたんです。そういうクラスからは退学者も多く出ます。少ないときで年間10人、多いと30人を超えることもありました。何が原因なのだろうと注意深く観察したところ、どこも他校から着任したばかりの高学歴の先生が担任であることに気づきました」

豊島さんによると、“高学歴”というのは主に“旧帝大”と呼ばれる難関国立大学のこと。興味深いのは「他校から着任したばかり」という点だ。たいていは、公立中学校や高校から転職してきた人材だったという。

「それとなく話を聞くと、前任校でうまくいっていないことが多い。でも学歴は高いので、転職活動はスムーズにパスできるのです。こういう先生に共通しているのは、『失敗したくない』という強い思い。自分に落ち度がないように、学校側が求める“良いクラス”をつくろうと必死なのです。その結果、子どもたちを学校のルールや規則に当てはめることを何より優先してしまう。そして、そこから外れる生徒は巧みに排除していくんです」

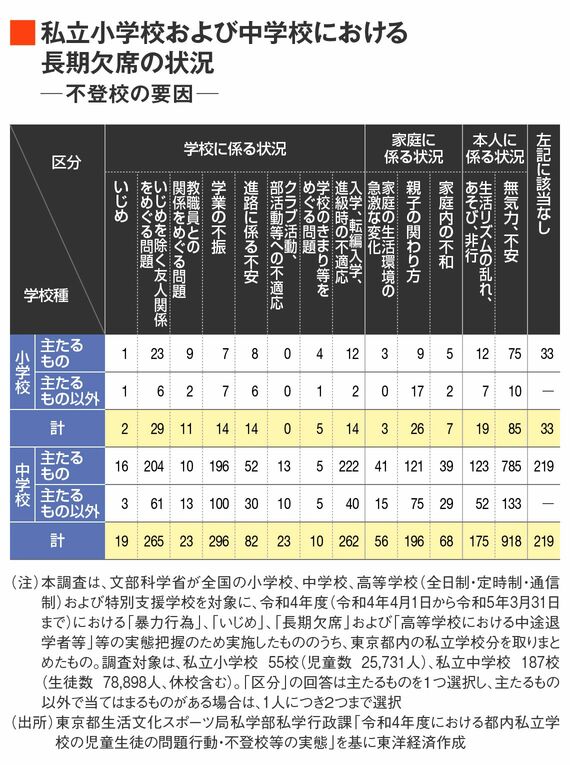

たとえば、クラスの成績を平均点以上にするため、成績の低い生徒が学校からドロップアウトするように仕向けるという。「さすがにそこまではないだろう」と信じたいところだが、東京都が公表している「令和4年度における都内私立学校の児童生徒の問題行動・不登校等の実態」を見ると、そうも言えなくなってくる。

これは、文部科学省が実施した調査から、東京都内の私立学校分を取りまとめたものだ。中途退学者数に関しては中学校分の調査がないため、代わりに「不登校の要因」を見てみよう。

「学校に係る状況」の「主たるもの」で最多なのは「入学、転編入学、進級時の不適応」。僅差で「いじめを除く友人関係をめぐる問題」「学業の不振」が続く。同じ受験をクリアしながら周りと比べて成績が落ちてしまう生徒が、学校や同級生になじめなくて不登校になる生徒と同程度いるということだ。