スシロー「鶴瓶氏を削除」が完全に見誤ったワケ 企業は「CM取り下げ」をどこで判断すべき?

その際に、筆者が強調していた「CM取り下げのポイント」は、下記の3点である。

2. 世論は重要だが、「顕在化している声=世論」ではない

3. 取り下げることのリスクも考えておくべき

最近、企業はSNS上の声を意識し、重視している。筆者自身、会社員時代はそのための方法論を開発してきた。しかしながら、「SNSの声を過信してはならない」ということもあわせて主張してきた。

CMの取り下げ、継続を検討する際も、企業にはSNSの声だけではなく、メディアの論調や消費者調査(もし行われていれば)の結果もあわせて提示し、助言を行ってきた。企業側は、そこに「お客様相談センター」など企業側に上がっている情報を加味して、継続するか取り下げを行うかを検討するのが一般的だ。

ただし、そこまでやっても、「潜在的な意見」を拾い出すことは困難で、総合的な判断を行う必要がある。

「お客様の声を聞く」、「お客様1人ひとりと向き合う」というのは重要なことなのだが、「言うは易く行うは難し」である。

多くの顧客や視聴者から理解を得るためには、「誰がどう言っているから」ということよりも、「正しい行いをしているのか?」ということのほうが重要だ。ただし、その行いの根拠をきちんと説明できることが並行して重要になる。

「少数意見」に流されるリスク

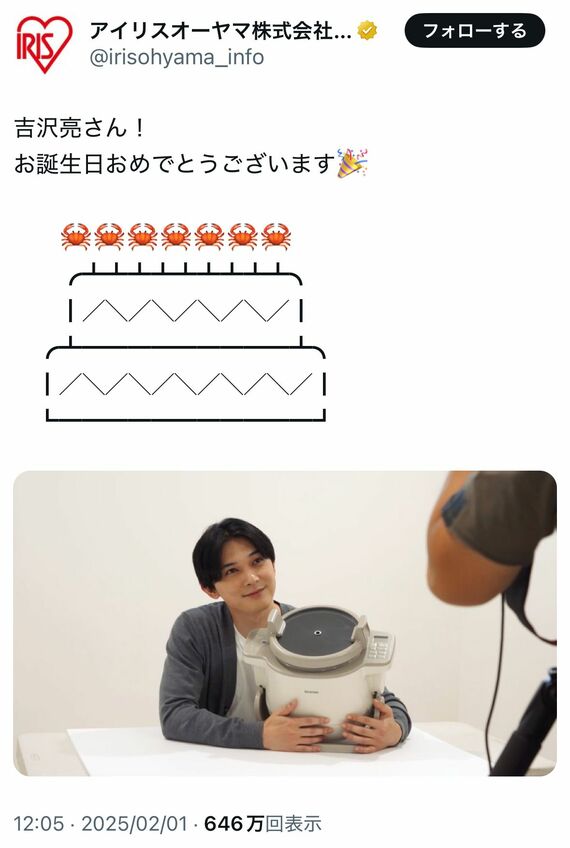

この「3つのポイント」を適切に判断し、CM継続を決めて世間から称賛を得たのが、アイリスーオーヤマだ。

昨年末に俳優の吉沢亮さんが泥酔して隣家に侵入してしまった問題。吉沢さんをイメージキャラクターに起用していたアイリスオーヤマは契約更新を発表した。吉沢さんが起こした問題がさほど深刻とは言えなかったこと、そして吉沢さんに同情的な意見が出始めていたことを判断してのことだろう。これが結果的に同社のイメージアップにもつながった。

一方、判断を見誤ったとされる例もある。

CMではないが、2015年に、東京都現代美術館に展示されていた現代美術家・会田誠さんの作品がクレームを受けて撤去された件。撤去要請のきっかけとなったクレームは1件であったことが発覚し、撤去の正当性が疑問視されることとなった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら