鳥インフルの拡大懸念で「卵不足」の今後の見通し 過去最悪2022ー2023年との違いを獣医師が解説

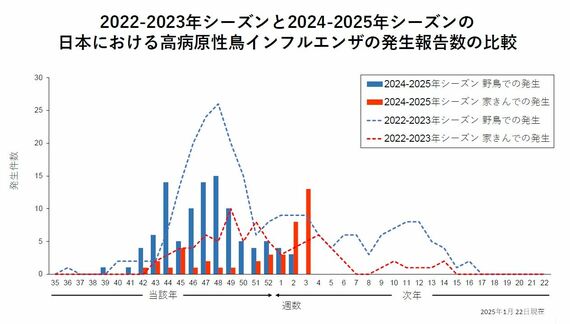

現在、急増している高病原性鳥インフルエンザはH5N1というタイプで、1月7日までは千葉や愛知をはじめ14道県で21事例が発生し、殺処分対象のニワトリは330万羽だった。だが、1月29日には14道県47事例に増え、869万羽が殺処分の対象となった(農林水産省調べ)。

卵の価格が225円→305円に

殺処分の増加に伴い、卵の価格も上昇中だ。JA全農たまごによると、東京市場のMサイズ1キロ当たりの卸売価格は、1月6日の225円から31日は305円に上がった。

心配されているのが、1キロ当たり350円まで高騰し、「エッグショック」と呼ばれた2022~2023年シーズンの再来だ。

農林水産省の江藤拓大臣は、1月20日の「鳥インフルエンザ防疫対策緊急全国会議」で「緊急事態だ。これ以上の広がりを許すわけにはいかない」と危機感をあらわにした。

今後、感染の広がりはどうなるのだろう。

ウイルス学を専門とする獣医学者の迫田義博・北海道大学大学院教授によると、高病原性鳥インフルエンザが日本で発生し、拡大する要因は、越冬のためにシベリアから飛んできたカモやハクチョウなど渡り鳥(野鳥)のなかにウイルスに感染した鳥がいて、ウイルスを持ってくるから。カモやハクチョウは、ウイルスに感染してもニワトリのように死ぬことはない。

「このウイルスは、もともとは1996年に中国広東省のガチョウ農場で発生したものの“末裔”になります。それが渡り鳥を介して世界各国へ飛び火し、日本では2004年1月に初めて発生が確認されました」(迫田さん)

以後、感染が疑われるニワトリはすべて殺処分し、ウイルスを封じ込めるという徹底した衛生対策によって、日本では養鶏場での発生と農場同士のウイルス拡散を最小限に防ぎ、2017年までは数年間隔の発生に抑えてきた。

だが、2020年からは毎年発生が確認されている。野鳥の死骸を食べて感染死したキツネやカラスの大量死のほか、オジロワシ、コウノトリ、タンチョウなど希少鳥への感染も見つかった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら