人類脅かすプラスチック汚染に歯止めはかかるか 生産規制、問題プラ禁止めぐり条約交渉大詰め

磯辺教授らの調査では、タイ南部の海域で採取した4種類の造礁サンゴの体内から174粒のマイクロプラスチックが見つかった。表面粘液、組織、骨格全体にそれぞれ38%、25%、37%の割合で分布していた。プラスチックの種類もポリプロピレン、ポリアセチレン、ナイロン、PET(ポリエチレンテレフタレート)などさまざまだった。

「骨格に侵入したマイクロプラスチックはサンゴの死後も残り続けるため、数百年から1000年といった長期にわたって蓄積する可能性がある」と、磯辺教授は指摘する。

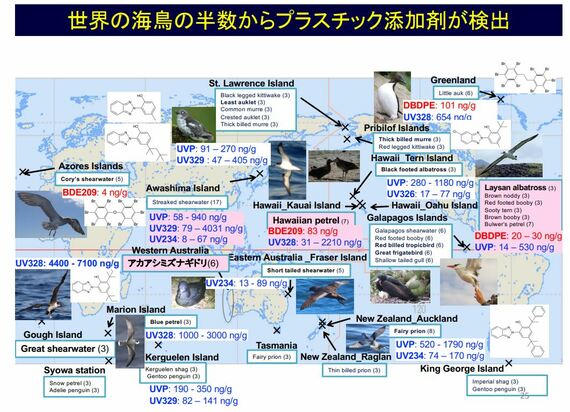

海鳥の半数からプラスチック添加剤検出

マイクロプラスチックや、さらに小さくなったナノプラスチックには健康リスクのある化学物質が含まれていたり、PCB(ポリ塩化ビフェニル)などの有害物質が付着していたりすることもある。わが国の汚染物質研究の第一人者である東京農工大学の高田秀重教授は「プラスチックは有害化学物質の運び屋の役目も果たしている」と説明する。

高田教授の研究室では、世界各地の研究者の協力を得て、世界各地に生息する海鳥の尾羽の付け根から分泌される脂のサンプルを収集。それらの成分を分析して、海鳥の体内に含まれる化学物質の濃度の測定を続けている。その結果、わかってきたこととして、「世界の海鳥の約半数からプラスチック添加剤が検出されている」(高田教授)。

高田教授は「世界規模でプラスチックによる汚染が広がっている」と警鐘を鳴らしている。そして、プラスチック汚染をできる限り少なくするためには、「プラスチックそのものに網を掛けて、全体の生産量や使用量を減らしていく必要がある」と指摘する。そうすれば、人体に懸念のある化学物質への曝露を抑えることができるからだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら