なぜ今さら? 技術科教育に「テコ入れ」要請、教員・予算・授業数不足と課題山積 カギはSTEAM教育、「テクノロジー科」への期待感

人口減少や少子化で、技術科教員の採用を見送る県も

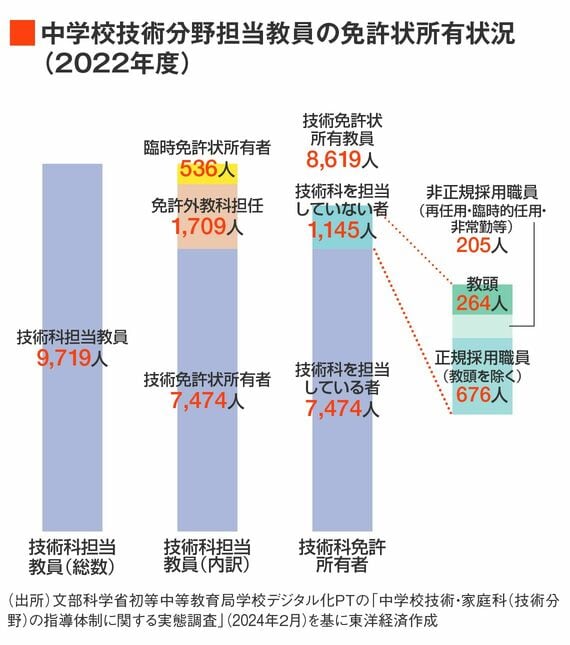

そもそも、技術科教員はなぜ不足しているのか。山本氏によれば、実際の教員数はここ数年で大きく増加も減少もしていないという。

「不足だと言われるのは、人口減少や少子化によって、学校が統廃合されていることが主たる原因と考えられます。さらに学習指導要領の改訂で、技術・家庭科に使う授業時数が減って、週に1回や隔週になる学年もあり、授業時数に対して先生が余ってしまうという状態になることも。そうすると、技術科の先生の採用をとりやめて、別の教科の先生に兼務してもらおうという学校が出てくるのです」

現に、長らく技術科教員の採用を行っていない県や、技術科の免許を持たない教員が指導にあたっている学校もある。もちろん熱心な教員は少なくないだろうが、その教員への負担や、技術科指導の質への影響は心配だ。

一方で、技術科教員を養成する大学の数は現在進行形で減っている。複数の国立大学が、免許取得が可能な教科から「技術」を削除したり、他大学との統合を進めており、技術科教員の養成機能が“縮小”している。こちらも、学生の減少を受けて国から教員養成の縮小が求められており、大学側の定員数を削減したことが影響している。そもそも技術科教員を目指せる場自体が減少しているという事実があるようだ。

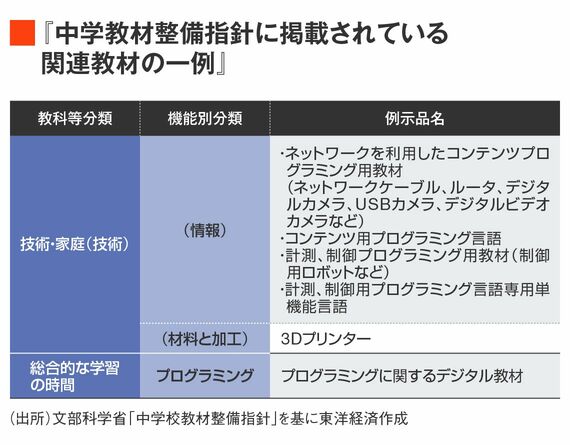

また、教材費や設備費といった予算確保の面でも苦しい状況が続いている。技術科で必要な予算は、実際に生徒が何かしらを製作するための教材費と、教室や機材などの設備費とに大別されるが、技術科の指導内容は20年前と比較してデジタル化し、大きく変わっているのだ。

「かつて製図版とT定規で製図を勉強した、という方もいるかもしれませんが、現在はそれに代わる技術としてCADも学んでいます。3Dプリンターやプロジェクターなどの設備が必要で、予算がかかる。予算というと教材費に目がいきがちですが、生徒から徴収してまかなえる教材費と違い、こうした設備への投資は自治体からの予算が欠かせません」

技術科の教材費・設備費には助成もあるが、現場で忙しく指導にあたる教員からの認知度はまだ低く、講習会などを通してさらなる周知が必要だと山本氏は語る。