今回話を聞いたのは、公立中学校で技術科の教員をしている富岡健太さん(仮名)。転任後まもなく適応障害を発症し、休職してしまったという。いったい何があったのだろうか。

【エピソード募集中募集中】本連載「教員のリアル」では、学校現場の経験を語っていただける方を募集しております(詳細は個別に取材させていただきます)。こちらのフォームからご記入ください。

年齢:29歳

勤務先:公立中学校

「教材の金額が高い」と何度も見直しを要求

「適応障害を患った原因は、学校徴収金です。新たに着任した学校の学年主任や教頭から、『教材の費用を低く抑えてほしい』『他で代用するなど見直せないのか』と何度も言われたことがプレッシャーになってしまいました」

富岡さんが「教員のリアル」体験談募集フォームに寄せたメッセージの一部だ。われわれが最初に抱いたのは、「学校徴収金をめぐって、ここまで深刻な展開になってしまうのか」という驚きだった。

学校徴収金とは、ドリルや問題集といった教材や実験実習、修学旅行など保護者が負担する費用のこと。大方の予算も使用する教材も、例年とそう大きくは変わらなさそうなものだが、なぜ何度も見直しを求められたのか。そしてなぜ、富岡さんは適応障害を発症するほどのプレッシャーを受けることになったのか。詳しく話を聞いてみると、学校や自治体、さらには教科を取り巻くさまざまな問題が浮き上がってきた。

富岡さんは大学卒業後に技術科教員となり今年で8年目。前任校で5年間勤務し、クラス担任や生徒指導も兼務してきた。その後、地元自治体の教員採用試験に現職枠で合格し、昨年現在の中学校へ着任。当然、技術科の教材申請は今回が初めてではなく、前任校でも金額の調整や交渉は経験していたという。

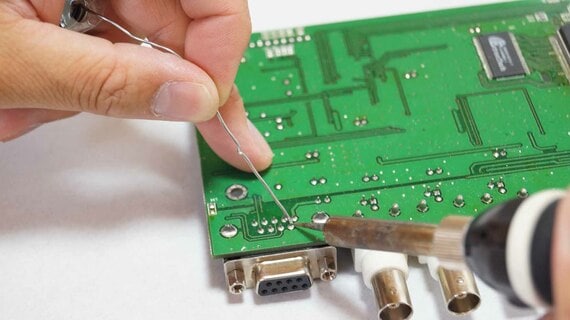

「技術科は、その性質上どうしても教材にお金がかかる教科です。例えばラジオのキットは4000円ほどかかるので、前任校でも学年主任から『もうちょっと安くならないか』とよく言われていました」

そのため富岡さんは、ラジオを作る理由やこのキットを選ぶ理由について、必ず説明できる準備をしていた。それほどに吟味して教材を選定したことで、前任校ではすぐに話が通ったという。

「現在の学校でも、説明が必要になるだろうと思い準備していたので、金額の調整を求められたことに驚きはありませんでした。初めて説明した日は『わかりました』と言ってもらえたので、無事に通ったと安心していたのです」

ところがその後、学年主任や教頭が何度もやってきて「もっと安い教材はないか」「お金がかからない方法で代用してみてはどうか」と、細かく教材の見直しを迫ってきたという。それらに妥当性がない理由を逐一説明するのは一苦労だったと富岡さんは振り返る。

たった1人で全クラスの授業と担任、校務分掌まで

孤立無援だったことも、富岡さんが追い詰められた要因の1つだ。地元とはいえUターンで着任したため知った顔は皆無で、困ったことを相談できる相手がいなかった。

「現在の学校は、前任校より規模が大きく、先生も結構多いんです。事前にコミュニケーションをとれていればまた違ったのでしょうが、着任後すぐに教材申請をしなければならず、いきなり難航したため、職員室への入りづらさも感じていました」

しかも、技術科の教員は富岡さん1人だけ。なぜここまで厳しく見直しを迫られるのか、理由を推し量ることもできなかった。

「技術科教員が1人しかいない学校は珍しくありません。前任校でも1人で、3学年全クラスの技術科の授業を1人で受け持っていました」