なぜ今さら? 技術科教育に「テコ入れ」要請、教員・予算・授業数不足と課題山積 カギはSTEAM教育、「テクノロジー科」への期待感

「日本の国際競争力が下がっていることや、理学部・工学部に興味を持つ学生が減っている根底がここにあるのだと思います。世の中を、早い段階から技術的な視点で見ることは大切です。技術科専科の先生に聞いた話ですが、修学旅行でディズニーランドに行った時、技術科を学んだ生徒はジェットコースターを見て『どういう作りなんだろう』と疑問を持ってくれるのだそうです。でも、技術科を学んでいなければ、ただ「楽しい」で終わってしまうでしょう。技術科が、Society5.0の実現を構造化させる基盤になることを期待しています」

「生きる力」を総合的に学ぶ場としての技術科のあり方

山本氏が代表理事を務める日本産業技術教育学会は、技術科の教育充実の方策として、技術・家庭科を刷新した「テクノロジー科」への再編を提示している。従来の技術・家庭科の指導内容をベースとしつつ、情報技術の活用や諸分野との融合に注力していくべきだという。

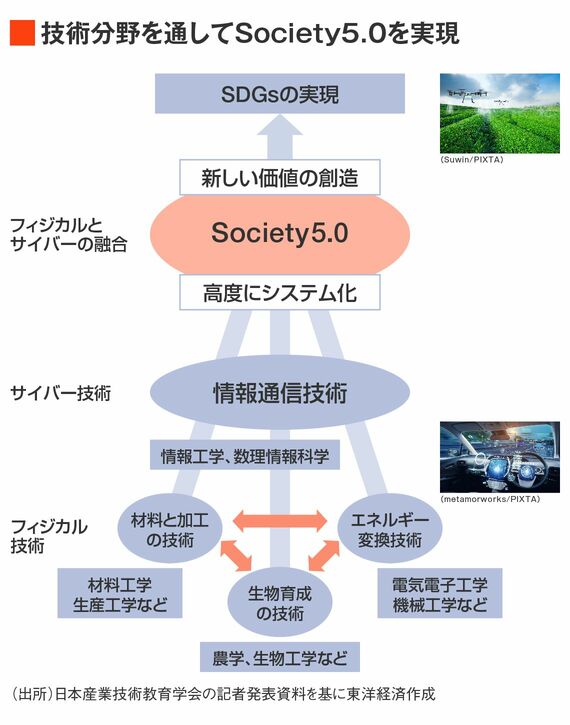

「ものづくりで世界に名を馳せた科学技術立国である日本として、技術に明るい市民を育てることは非常に重要です。また、Society5.0では“フィジカルとサイバーの融合”という新たな価値観が求められます。フィジカルは現実社会、サイバーは仮想社会でデジタルが位置付けられます」

Society5.0を生き抜くためには、技術を適切に活用することが必要だ。生活のさまざまな場面とリンクする技術科には、子どもたちへの指導も多面的に行える可能性が秘められていそうだ。

「中央教育審議会(中教審)での諮問を注視しています。そこに実践的・体験的な活動を通じた教育の重要性が盛り込まれれば、情報活用能力を育てる教科の充実はマストになりますし、次回の学習指導要領改訂に向けて具体的なワーキンググループも立ち上がるでしょう。テクノロジー科設置の提言には技術教育や工業関連の40以上の団体から賛同表明をいただいており、学会としても働きかけを行っていきます」

技術科教育を取り巻く環境は、その指導内容とともに大きく変化している。個々の教員自身にアップデートが求められると同時に、より大きな枠組みで取り組むべき課題も見えてきた。海外と比較して大きく遅れている日本の技術教育をいま一度ここで見直し、よりよい形で次世代につなげるよう努めてほしい。

(文・藤堂真衣、注記のない写真:YsPhoto / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら