「財務省からダメ出し」でも合意形成を

総選挙を経て、国会情勢が慌ただしく動く中、来年度予算案の査定・編成が大詰めを迎えている。関連して、先日、財務省の財政制度等審議会で、学校の働き方や教員の処遇をめぐって、重要な財務省案が発表された。

その翌日には、文科省が反論ペーパーも出している。一部の報道では文科省vs.財務省という対立軸を強調するものがあるし、「財務省案と文科省案どっちがいい?」と投票を呼びかけているものもある。X(旧Twitter)でも、どの案がよいといった投稿も多いようだ。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

確かに教員給与をめぐってはずいぶん隔たりがあるが、学校の長時間勤務の問題などで双方の認識には近い部分もあるので、両省が組んで政府としてより強力に推進していけることも多いのではないか。ただし、双方の案に問題もある、と私はみている。

ここでは、財務省案を中心に、よいところや今後活用できることを解説するとともに、財務省と文科省案の双方の問題点について提起する。

「中央教育審議会(中教審)で2年近く議論したのに、財務省は無下にしている」「乱暴な案だ」などと、感情論を述べたり、中身をよく吟味しないままで拒否反応を示したりするのではなく、よいところは認め、改善点などは建設的に議論していくのが、教職員のため、ひいては子どもたちのために大事だと思う。

財務省の案は評価、活用できるポイントも多い

財務省案と文科省案の詳細については、元の資料を確認してほしい。

まずは財務省案を少し意訳しながら、ざっくりまとめてみた。

① 学校の働き方改革の進捗は、遅い、ぬるい。急激に少子化している中でも教員数はそれほど減っておらず、児童生徒当たりの教員数は増加しているのにもかかわらず、2006年と比べて2022年の残業時間(時間外在校等時間)は、小中学校ともに増えている。文科省、教育委員会、学校は何をしてたんだ?

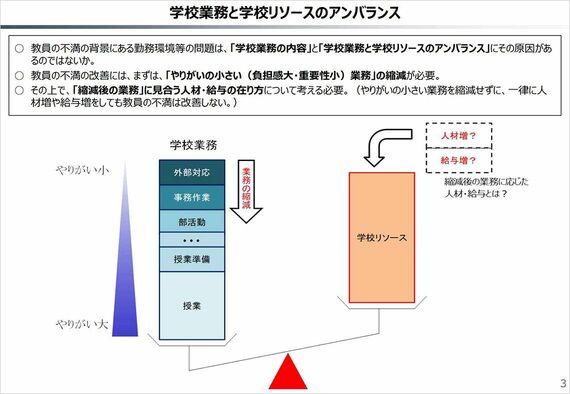

② 教員にとってやりがいが小さく、負担感の重い事務などを抜本的に縮減するべき。教職調整額(公立学校教員には残業代は出ないが、基本給に上乗せして調整額という本給アップ措置があり現在は4%)を引き上げるのではなく、業務削減が教職の魅力アップにつながる。

③ 文科省ならびに各地の教育委員会は「もっと人を増やしてほしい」と言うけれど、市町村費負担の学校事務職員や用務員が配置されていないところも多く(地方交付税で国が財政支援しているのに)、要望する前にもっと自分たちでやれることをやるべき。

④ 文科省は来年度予算要求で教職調整額を13%にアップする案だが、アップしたところで残業が減る保障はないし、残業0時間の人でも調整額はもらえる一律支給であり、勤務実態に応じたメリハリがない。仮に調整額を今後引き上げるとしても、毎年1%ずつとして、働き方改革の進捗を確認したうえでとする。残業時間が減らない場合は、調整額を上げるのではなく、別の手段に予算を使ったほうがよい。

⑤ 学校業務の抜本的な縮減を図る集中改革期間(例えば5年)を設けて、時間外を月20時間以内に減らしたうえで、労働基準法の原則どおり、時間外勤務手当化する。

報道やSNSでは、給与制度、残業代を出すべきかどうかなど、上記④や⑤の話題が中心になりがちだが、財務省案はかなり幅広い。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら