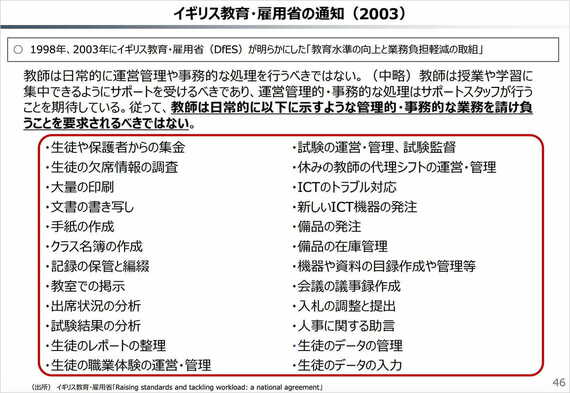

とりわけ、「やりがいの少ない業務を大きく減らせ」と言っているのは、私も大賛成だ。次の資料のように、イギリスでは「教員がやらなくてよい業務リスト」を国が示している。

日本の学校の場合、このリスト中では、例えば以下のものは、まだまだ教員の手から離れていない。

・児童生徒の出席・欠席状況の把握。アプリなどで簡易に欠席連絡がとれる学校も増えてきたものの、それでも学級担任が中心となって管理している。ICTを活用していない学校ではいまだ電話連絡。保護者にとってもあまり便利とは言えない(電話がつながらないときもあるなど)。

・大量の印刷。ペーパーレスを進めている学校もあるが、授業研究会の前に何百部も印刷したり、保護者向けのお便りの印刷が大変だったりする。

・児童生徒のレポートの整理。レポートに限らず、図工・美術の作品なども含めて、教科担任の仕事。高校などでは、入試や就職に必要な書類(自己PRや志望動機など)を学級担任などが添削していて、生徒の進路のためならと、手が抜けない仕事に。

・試験の運営・管理。ほぼすべての日本の学校では教員の業務。高校などでは土日の模試の監督なども教員がやっている。

・生徒の職業体験の運営・管理。地域学校協働活動推進員(コーディネーター)を配置して調整してもらっている学校もあるが、中学校などではキャリア教育の一環での職場体験の世話が教員にとって大きな負担となっている。

・ICT機器の管理。GIGAスクール構想で端末は整備されたが、壊れたときなどの業者との連絡調整や、4月に児童生徒が入れ替わるときの対応、ID管理などを教職員に丸投げしている教育委員会は少なくない。

ほかにもあるが、このくらいで十分だろう。イギリスのリストにはないが、日本では毎日のように掃除の時間もあるし、プールの管理も教員の仕事だ(水を出しっぱなしにして高額の水道代がかかったことなどが時々報道される)。

これまで文科省(ならびに中教審)は「必ずしも教師が担う必要がない業務」などと、やんわりした仕分けと働きかけを行ってきたが、もっと強く国が打ち出す、というのは1つのアイデアだと思う。

日本の場合、戦後、地方自治が重んじられてきたため、設置者(教育委員会)ないし学校のほうに権限がある業務が多く、文科省が強権的にはふるまってはいなかったのだが、国と自治体が協議のうえで、「学校がやらなくてよいことリスト」「教員の手から離すこと一覧」を作ってもいいと思う。

やらなくていいことを示すだけでは変わらない

とはいえ、学校現場からは次のような声、反論が聞こえて来るだろう。

・教員にとって一番メンタル的にもしんどくて、やりがいを感じないことは、一部の保護者等による理不尽なクレームや叱責です。これは学校が対応しなくていい、と国が示してくれるのは歓迎ですが、学校外の人(例えば教育委員会や弁護士)が最後まできちんと面倒をみてくれないと、私たちとしては、放っておけません。なぜなら、保護者の怒りは子どもにも向かってしまいます。その子のことが心配だし、家庭の問題は学級での荒れや問題行動にもつながっていきます。

「チーム学校」などとは呼ばれながらも、教員と事務職員以外の職の大多数は非常勤職のままだ。雇用も不安定だし(東京都でカウンセラーの大量の雇い止めが報じられた)、「ソーシャルワーカー(あるいはICT支援員)さんが次に来てくれるのは再来週です」みたいな状況なので、重たい事案ほど教員の手からは離せない。

私は、今回の財務省案を活用して、「チーム学校」がもっと機能するように、学校内に常勤の専門職や支援員を増やすことが重要だと思う。中学校区などに常駐してもらって頻繁に支援できるようにするなどもいいだろう。

ただし、財務省の③の指摘のように、自治体(教育委員会)が人員配置を怠ってきた問題もある。事務職員や用務員の配置増は、副校長・教頭の負担軽減にもつながるはずだ。

さらに、要約には含めなかったが、産育休の代替人員として正規職を採用した場合も国庫負担にしてよいなど、むしろ財務省にとっては予算増となるアイデアまで含めているのはこれまでになく、学校現場に寄り添っていると思う。

こうした学校業務の抜本的な縮減や、教員に頼りすぎない体制整備、産育休代替の財政支援などについては、文科省は、財務省の提案を採り入れるなどして、政府として強力に推進してほしい。

財務省案の大きな見落とし、文科省の反論も問題あり

とはいえ、財務省案について手放しでは歓迎できない部分もある。1つは処遇改善、給与について、もう1つは教員の多忙や負担の前提についての捉え方だ。

まずは処遇について。財務省の指摘の④⑤について、教職調整額を上げても、毎年1%ずつとするという案でよいかどうかは疑問だ。というのも、今年の骨太の方針にも調整額を10%以上に引き上げるなど、教員の処遇を抜本的に改善することは明記されていたのに、10%にするにも、まだあと6年以上もかかるとなれば、不十分かつ遅すぎはしないか。

確かに、財務省が批判するように、教員の給与アップのために、莫大な国家予算(ならびに自治体負担)がかかるのに、文科省は財源案(≒スクラップ案)を示さないし、将来世代に借金を増やし続けてよいのかというのは、うなずける。また、これまで文科省(文部省時代を含めて)が教職調整額は固定残業代ではないと答弁してきており、じゃあ、調整額とはなんなのかということをあいまいにしてきたツケは大きいと思う。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら